軟弱地盤対策工法として、

- 表層処理工法

- 緩速載荷工法

- 抑え盛土工法

- 置換工法

- 軽量盛土工法

- 載荷重工法

- バーチカルドレイン工法

- サンドコンパクションパイル工法

- 振動締固め工法

- 固結工法

が挙げられます。

軟弱地盤対策工法における「軽量盛土工法」の方法・特徴についてまとめます。

目次

軽量盛土工法の方法・特徴について

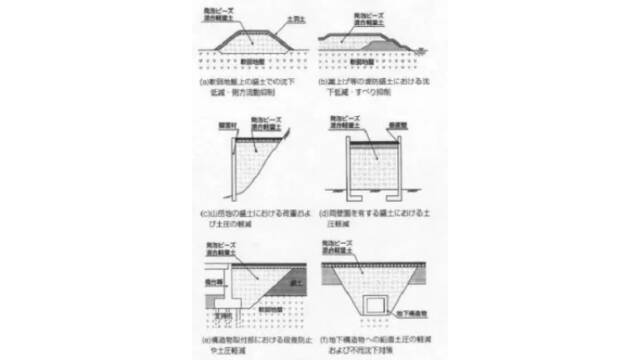

軽量盛土工法とは、堤体材料自体に人工的な材料を加えることなどにより盛土自体を軽くする工法です。

軽量な盛土材を用いることにより、道路や宅地の盛土・橋台背面の土圧の軽減・底面への荷重の軽減を図ります。

盛土を軽くすることによって、すべり安定性の向上・圧密沈下量の減少・周辺地盤に及ぼす影響の低減などの効果が発現されるのです。

軽量盛土工法のデメリット

軽量盛土工法のデメリットとして、以下の点が挙げられます。

- 施工管理・品質管理が難しい

- 盛土材料による「水に浮きやすい」「土砂より変性しやすい」などの対策が必要

- 施工費用が高い

盛土材料

軽量盛土工法では、一般的な盛土材料である土砂の3/4~1/100程度の軽量な盛土材が用いられます。

主にEPS(発泡スチロール)・FCB(気泡混合軽量土)、発泡ウレタンが主流です。

【軽量盛土工法で採用されている材料】

- EPS(発泡スチロール)

- FCB(気泡混合軽量土)

- 発泡ウレタン

- 発砲ビーズ混合軽量土

- 水砕スラグ

- 焼却灰

- タイヤチップス

- 石炭灰

EPS(発砲スチロール)土木工法

EPS(Expanded Poly-Styrol)土木工法は、大型の発泡スチロールブロックを積み重ねて盛土体を構築する工法です。

ブロックを緊結金具を用いて結合させながら積み重ね、不陸の調整や荷重の分散・有害物の浸透防止のために高さ3.0mごとに15cmのコンクリート床板を設けます。

EPSブロックは、体積の98%が空気からできていますので、単位体積重量は0.12〜0.35kN/m3で、土砂やコンクリートの約1/50〜1/100と超軽量です。

大型建設機械が必要なく人力での施工が可能なため、施工速度が早く、大型機械の使用が難しい所での施工が容易になります。

また、発泡スチロールブロックは現地で簡単に切断加工できるため、地形に合わせた施工が容易です。

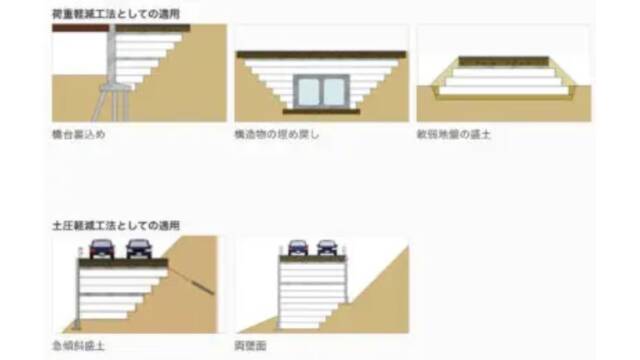

EPSブロックの特徴を生かして、「荷重軽減工法」・「土圧低減工法」の大きく2つに分けられます。

特に、EPS開発機構が「EDO-EPS工法設計・施工基準書(案)」・「EDO-EPS工法認定ブロック品質管理要領」に基づいて認定したEDO-EPSブロックを、基準書で指定された緊結金具で一体化した超軽量盛土工法のことを、「EDO-EPS工法」と呼びます。

軟弱地盤上での盛土以外にも、橋台・擁壁・地中構造物背面の裏込め材として活用されます。

EPS(発砲スチロール)土木工法の詳細については、下記の記事でまとめていますのでご参照ください。

FCB(気泡混合軽量)土木工法

FCB工法(気泡混合土工法)は、気泡混合軽量土を打設・養生した「多孔質の軽量コンクリート」を盛土材として用いる軽量盛土工法です。

FCBは、Foamed Cement Bankingの略で、発泡させたセメントの盛土という意味です。

軟弱地盤上・地すべり地の盛土・傾斜地拡幅盛土・背面盛土などにおいて、通常の土で施工不可能な場所で使用されます。

通常の土に比べて地盤などに与える荷重を軽減することができます。

FCBには、「エアミルク・エアモルタル」の2種類存在します。

気泡モルタルは充填材として多く使用されてきたが、軽量性に注目し軽量盛土材として利用できるように製造方法・品質管理方法を標準化されました。

具体的には以下のものを配合します。

- エアミルク:セメント・水・気泡

- エアモルタル:原料土(砂質土)・セメント・水・気泡

FCB(気泡混合軽量)土木工法の詳細については、下記の記事でまとめていますのでご参照ください。

現場発泡ウレタン軽量盛土工法(R-PUR工法)

-640x360.jpg)

現場発泡ウレタン軽量盛土工法(R-PUR工法)とは、小型の専用プラントを用いて、現場でポリウレタンフォームを形成し、盛土体として用いる工法です。

材料の特性により軽量性・耐圧縮性・耐水性に加え、現場成形することでいろいろな地盤形状に対応可能です。

専用の発泡装置一式を4t程度のトラックで現場に材料を液状で現場へ搬入します。

80m2の施工スペースでプラントと材料置き場を設営可能で、大型建設機械を必要とせず、少人数で人力施工が可能で施工は容易です。

現場において必要量を機械発泡させるため、材料の運搬量を少なくすることが出来ます。

現場発泡ウレタン軽量盛土工法(R-PUR工法)の詳細については、下記の記事でまとめていますのでご参照ください。

発泡ビーズ混合軽量土工法

発泡ビーズ混合軽量土工法は、土砂に超軽量な発泡ビーズを混合して、軽量化を図った発泡ビーズ混合軽量土を盛土などに用いて荷重低減等を図る工法です。

HGS工法(ハイグレードソイル工法)のうちの1つです。

- 発泡ビーズ混合軽量土工法

- 気泡混合土工法

- 袋詰脱水処理工法

- 短繊維混合補強土工法

通常の土砂に比べて、地盤に与える荷重を軽減することができるので、軟弱地盤や地すべり地での盛土・橋台や擁壁の裏込め・構造物の埋め戻し等の際に効果的な工法です。

また、発泡ビーズ混合軽量土は通常の土に近い変形追随性があり、透水性も調整できるので、河川堤防などへの本工法の適用も可能です。

発泡ビーズの混合比を変えることにより、湿潤密度0.8~1.5t/m3程度に設定でき、他の軽量盛土対策の部材と違って、浮力対策が不要であることも特徴である。

発泡ビーズ混合軽量土工法の詳細については、下記の記事でまとめていますのでご参照ください。

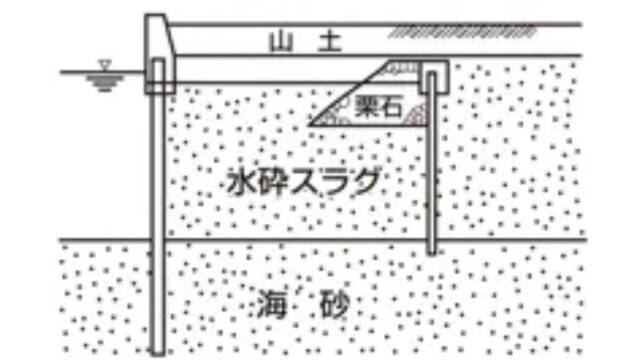

水砕スラグ軽量土工法

土工用水砕スラグは、護岸の裏込め・軟弱地盤対策用の覆土・路床・盛土など多用途に利用されています。

護岸の裏込め・裏埋め材料として水砕スラグを用いると、軽いこと・せん断抵抗角が大きいことが効果的に作用して、主働土圧を大幅に減少させることができます。

水砕スラグの大きな特徴は、水硬性です。

完全に固結すれば地震時に液状化に対する抵抗性が大きくなるため、液状化対策が不要となります。

軟弱地盤の覆土による改良に水砕スラグを用いた場合、軽いことから軟弱層の側方流動の危険性や圧密沈下量が減少します。

また、水硬性の発現により、繰り返し交通荷重の作用の下でも浸透水による強度低下を起こさないなどの特長があり、経済性・施工性はもちろんのこと、道路構造物としての耐久性・トラフィカビリティーにも優れています。

水砕スラグ軽量土工法の詳細については、下記の記事でまとめていますのでご参照ください。

焼却灰軽量土工法

焼却灰は、単位体積質量が小さいため軽量材としての特徴を有しており、細粒分の多い材料であるため、地盤改良材・法面吹付け材等で利用されます。

通常、セメント・生石灰等の固化材・混和材を添加処理し、造粒したものが使用されます。

サンドコンパクションパイルと併用などもされ、焼却灰と泥土を原料として、生石灰・セメント等の固化材・混和材を混合し造粒化した材料を中詰め材に適用できます。

同じ灰でも石炭灰とは異なり、球形粒子ではなくランダム形状で凹凸も多いため、比表面積が3倍ほどあります。

粒子密度2.2〜2.73g/cm³、単位体積質量0.35〜0.82g/cm³程度です。

多孔質であることから吸水量に富んでいることが最大の特徴ですが、その反面液状化しやすい材料とも言えます。

焼却灰軽量土工法の詳細については、下記の記事でまとめていますのでご参照ください。

参考ページ:軽量盛土工法における「焼却灰軽量土工法」について

タイヤチップス軽量土工法

タイヤチップス軽量土工法は、軽量化を図ったタイヤチップス混合軽量土を盛土などに用いて荷重低減等を図る工法です。

フランスでは、この廃タイヤ盛土はPneusol(プノソル)と呼ばれており、耐振動性・耐沈下性・防凍性に優れていることが実証されています。

タイヤは、天然ゴム・合成ゴム・テキスタイル・ビードワイヤーを主な構成材料としています。

古タイヤゴムチップは、古タイヤを破砕して金属・繊維を除去した後に、篩い機でサイズを分別して作られます。

一般的には平均粒子寸法1〜50mmのものが「ゴムチップ」、それより小さいものを「ゴム粉」、それよりも大きいものを「シュレッド」と呼ばれます。

ゴム材料である廃タイヤは、有機系の物質を吸収します。

粉砕した廃タイヤを土と混合した鉛直バリア材を構築することによって揮発性有機塩素化合物の漏出が低減されることが示されています。

熱伝導率は砂利や土の1/15〜1/20程度の断熱性を有し、寒冷地で道路舗装の下層路盤・水路の裏込め材に廃タイヤチップが試験的に利用され、凍上防止効果が確認されています。

タイヤチップス軽量土工法の詳細については、下記の記事でまとめていますのでご参照ください。

石炭灰軽量盛土工法

石炭灰は石炭火力発電に伴い発生する産業廃棄物で指定副産物に定められています。

コンクリートの添加材をはじめ有効利用が古くから検討されており、土地造成・裏込め注入材・路床路盤などで活用されています。

石炭灰は、フライアッシュ・クランカアッシュに大別され、土砂代替材・塑性材・スラリー材に小別されます。

石炭灰の特徴

- 副産物の有効活用であり、天然資材を利用するのに比べて環境負荷が少ない。

- 石炭灰の発生位置(火力発電所位置)が沿岸域にあるため、船舶での大量な輸送が可能で運搬コストの低減

- 大量に発生するものであり、大規模な工事への供給が可能

軽量性・高いせん断強度・排水性・通気性・保水性・保肥性に優れていますので、芝生場・ゴルフ場・下層路盤材・グラウンド排水材・岸壁裏込材・軽量盛土材などに多く利用されます。

石炭灰軽量盛土工法の詳細については、下記の記事でまとめていますのでご参照ください。

参考ページ:軽量盛土工法における「石炭灰軽量土工法」について

まとめ

軟弱地盤対策工法における「軽量盛土工法」の方法・特徴についてまとめました。

他の軟弱地盤工法については、下記記事でまとめていますのでご参照ください。

参考ページ:軟弱地盤対策工法の施工方法について

紹介させて頂いた知識は土木施工管理技士の試験にも出てくるほど重要な知識です。

勉強に使用した書籍をまとめていますので、ご参照ください。

土木工法-640x360.jpg)

土木工法-640x360.jpg)

について-640x360.jpg)