軟弱地盤対策工法として、

- 表層処理工法

- 緩速載荷工法

- 抑え盛土工法

- 置換工法

- 軽量盛土工法

- 載荷重工法

- バーチカルドレイン工法

- サンドコンパクションパイル工法

- 振動締固め工法

- 固結工法

が挙げられます。

軽量盛土工法では、以下の材料が利用されます.

- EPS(発泡スチロール)

- FCB(気泡混合軽量土)

- 発泡ウレタン

- 発砲ビーズ混合軽量土

- 水砕スラグ

- 焼却灰

- タイヤチップス

- 石炭灰

今回、この中にある水砕スラグ軽量土工法についてまとめます。

軽量盛土工法における水砕スラグ軽量土工法について

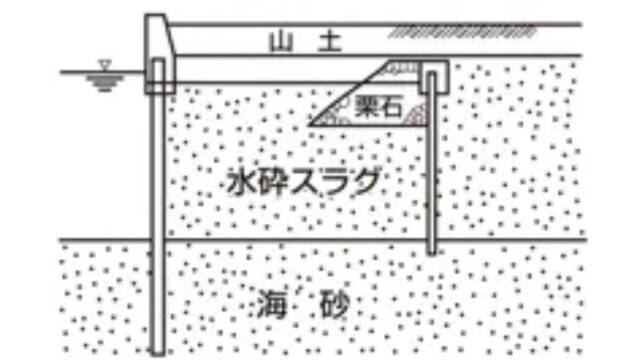

水砕スラグ軽量土工法は、護岸の裏込め・裏埋め材料として水砕スラグを用いることで、軽いこと・せん断抵抗角が大きいことが効果的に作用して、主働土圧を大幅に減少させる工法です。

護岸の裏込め・軟弱地盤対策用の覆土・路床・盛土など多用途に利用されています。

スラグは撒き出し時に分離することがないため、薄層の他にも高撒き・厚撒きで施工可能です。

【水砕スラグ軽量土工法施工条件】

- 仕上り厚さ:一層まき出し1mまで施工可能

- 粒子の噛合せが良好なため、繰り返し荷重に対しても高い安定性

- アルカリ性であるため鋼材酸腐食防止

- 凍上現象が起らないため、遮断層不要

超軟弱地盤に盛土する場合、まず30cm~50cm厚さに撒き出し、次に所定の仕上がり厚さまで一層に撒き出す『二段工法』を標準とします。

締固め機械は、ブルドーザ・タイヤローラの使用を標準とし、幅の狭い部分の施工において、タンパ・振動ローラを用い、5回転圧を標準とする。

水砕スラグ軽量土工法の材料(水砕スラグ)

製鉄所の副産物の鉄鋼スラグで、高炉スラグと製鋼スラグに大別されます。

高炉スラグは、溶けた銑鉄を製造する高炉で鉄鉱石に含まれる鉄以外の成分と、副原料の石灰石やコークス中の灰分が一緒に溶融分離回収されたものです。

高炉から排出されたスラグは、約1,500℃の溶融状態にあり、その冷却方法によって徐冷スラグと水砕スラグに分類されます。

溶融スラグに加圧水を噴射するなど急激に冷却処理することにより、ガラス質で粒状の水砕スラグとなります。

①溶融スラグへの加圧水の噴射・②溶融スラグを水槽に注入して急冷などの方法により、ガラス質で粒状化(水砕)したものが水砕スラグとなります。

高炉スラグは、鉄鉱石に含まれる鉄以外の成分や還元材のコークス灰分が、副原料の石灰石と結合したもので石灰分を含むため、膨張と高アルカリ水溶出の性質を持っています。

水砕スラグ軽量土工法の特徴

水砕スラグ軽量土工法の特徴は以下のとおりです。

【水砕スラグ軽量土工法の特徴】

- 水硬性

- 物理的・力学的特性

水硬性

結晶化を目指してスラグ自身が反応し、難溶性の反応水和物を生成し、固結する水硬性を有します。

水砕スラグは、この水硬性が大きな特徴です。

また、時間とともに固まる性質も有し、18ヶ月後において70%程度の領域が硬化していたとする研究もあり、硬化にはある程度の日数を要します。

完全に固結すれば地震時に液状化に対する抵抗性が大きくなるため、液状化対策が不要となります。

軟弱地盤の覆土による改良に水砕スラグを用いた場合、軽いことから軟弱層の側方流動の危険性や圧密沈下量が減少します。

また、水硬性の発現により、繰り返し交通荷重の作用の下でも浸透水による強度低下を起こさないなどの特長があり、経済性・施工性はもちろんのこと、道路構造物としての耐久性・トラフィカビリティーにも優れています。

透水係数100〜102cm/sでとても通水性も良好な材料です。

物理的・力学的特性

砂状の水砕スラグは、天然砂と比べて軽量な湿潤密度1.2〜1.35g/cm3で、せん断抵抗角が35°以上と大きいといった物理的・力学的特性を有します。

水砕スラグで造成した路床は、軟弱地盤に適した軽い路床で、交通荷重に対して大きな変形を起こさない十分な支持力を有します。

まとめ

水砕スラグ軽量土工法についてまとめました。

軽量盛土には他の材料が使われていて、別の材料については下記記事を参照してください。

紹介させて頂いた知識は土木施工管理技士の試験にも出てくるほど重要な知識です。

勉強に使用した書籍をまとめていますので、ご参照ください。

-640x360.jpg)