軟弱地盤対策工法として、

- 表層処理工法

- 緩速載荷工法

- 抑え盛土工法

- 置換工法

- 軽量盛土工法

- 載荷重工法

- バーチカルドレイン工法

- サンドコンパクションパイル工法

- 振動締固め工法

- 固結工法

が挙げられます。

軽量盛土工法では、以下の材料が利用されます。

- EPS(発泡スチロール)

- FCB(気泡混合軽量土)

- 発泡ウレタン

- 発砲ビーズ混合軽量土

- 水砕スラグ

- 焼却灰

- タイヤチップス

- 石炭灰

軽量盛土工法では、主にEPS(発泡スチロール)・FCB(気泡混合軽量盛土)、発泡ウレタンが主流です。

今回、FCB土木工法について、勉強したことをまとめたいと思います。

目次

軽量盛土工法におけるFCB(気泡混合軽量盛土)土木工法について

FCB工法(気泡混合土工法)は、気泡混合軽量土を打設・養生した「多孔質の軽量コンクリート」を盛土材として用いる軽量盛土工法です。

FCBは、Foamed Cement Bankingの略で、発泡させたセメントの盛土という意味です。

軟弱地盤上・地すべり地の盛土・傾斜地拡幅盛土・背面盛土などにおいて、通常の土で施工不可能な場所で使用されます。

通常の土に比べて地盤などに与える荷重を軽減することができます。

材料(エアミルク・エアモルタル)について

の製造フロー-640x360.jpg)

FCB工法(気泡混合土工法)には、「エアミルク・エアモルタル」の2種類存在します。

気泡モルタルは充填材として多く使用されてきたが、軽量性に注目し軽量盛土材として利用できるように製造方法・品質管理方法を標準化されました。

具体的には以下のものを配合します。

- エアミルク:セメント・水・気泡

- エアモルタル:原料土(砂質土)・セメント・水・気泡

浮力の影響が考えられる場合など、砂を配合するエアモルタルを使用して、水よりも比重を大きくします。

また、エアモルタルを利用することで、砂の代わりに建設現場で発生する土や粘土等の建設副産物や、焼却灰・石炭灰・汚泥等も利用して再資源化を図ることができます。

現場でこれらの材料の製造する必要があり、製造方法にはプレフォーム式・現場混練方法の2種類があります。

製造方法(プレフォーム式)

プレフォーム方式は、生コン工場で所定の配合で混練した生モルタルを現場搬入し、気泡発生装置で製造する気泡とトラックミキサ内で混合・製造する方法です。

気泡発生装置では、起泡剤(界面活性剤系OFA-2)と圧縮空気から発生した気泡群を混合して製造します。

路上での施工も可能ですので、プラントヤードがない狭い現場や、移動が多い等施工条件に制約がある場合に便利で手軽な方法です。

しかし、生コンプラントが遠方である場合、運搬効率が悪い現場では、以下の現場混練方法が選択されます。

製造方法(現場混練方法)

現場混練方法は、プラントヤードが確保できた場合、大量施工できるため、経済性と施工性に優れています。

配管の先端付近でセメントミルクと気泡をショットすることができるため、長距離圧送にも対応できます。

また、プレフォーム方式より多く気泡を混入することができる方法です。

FCB工法の特徴

引用:小野田ケミコ株式会社

FCBは、固化する前は流動性が特徴の材料であるため、コンクリートと同様に型枠が必要となります。

そのため、打設型枠・保護のため、コンクリートパネル材がFCB保護壁として使用されます。

最近では1枚の重量が21㎏程度のコンポジットパネルが、軽量で、重機を使用しないで組立が可能で、人力により運搬が可能なため、多く利用されています。

FCB工法の特徴は、いかのようなものがあります。

【FCB工法の特徴】

- 流動性

- 軽量性

- 自立性

- 施工性

- 耐久性

流動性

気泡混合軽量土は、スラリー状であるため、流動性に優れた特性を有します。

狭小箇所の埋戻・空隙充填が可能で、材料分離せずに最大500m圧送可能です。

フロー値は180±20mmほどで調整されます。

ポンプ圧送が可能で、転圧や敷均しを省略できるため、狭小部や搬入経路が限定された現場でも施工しやすいです。

この特性によって、敷均し・締固め作業が不要であり、振動や騒音を抑制できます。

軽量性

気泡混合軽量土は、多数の微細な気泡を混合させることから、一般的なコンクリートよりも軽量です。

単位体積重量0.5~1.5tf/m2、湿潤密度6.0~12.0kN/m3の範囲で任意に設定できます。

自立性

硬化後は自立することから鉛直壁の構築が容易です。

構造物の裏込材として用いた場合には、水平土圧の軽減できます。

また、残存型枠を使用することにより鉛直盛土の施工が可能です。

施工性

大規模な施工機械を必要としないため工事用機械の侵入が困難な箇所の施工が可能です。

また、構成の大部分を気泡が占めるため材料の運搬が軽減されます。

さらに、複雑な地形への追随性にも優れています。

耐久性

セメント系の材料であり、有機系高分子材料に比べ、紫外線・熱・油に強い耐性があります。

一軸圧縮強さは300~1000kN/m2で、固化剤・気泡量・セメントの配合を調整することにより任意に設定できます。

低強度に設定し、撤去も比較的容易な仮設構造物としても利用できます。

しかし、コンクリートに準じるされますが、空気を50%程度含む多孔質材料であるため、耐久性はコンクリートに比べて劣ると考えられます。

このため、気泡混合軽量土を大気中に剥きだしで放置するような利用はされません。

FCB施工上必要な対策

FCB施工上、以下の対策が必要になります。

【FCB施工対策】

- 消泡対策

- 地下水位対策

- 仮設対策

消泡対策

FCB工法は、気泡が重要であるため、消泡しないように以下ことに留意する必要があります。

- 雨天時:雨水によって気泡が消失してしまうため施工を中止

- 高所落下:打設時に高所から落とすような施工は注意が必要

- 打設厚さ:自重による消泡が増加してしまうため、1層当たり1m程度

- 硬化時間:施工後5時間で硬化するため、充分な養生が必要

地下水位対策

地下水位以下では、比重1以下と軽すぎる気泡混合軽量土は浮いてしまいます。

また常に水位以下の部分は吸水による湿潤密度の増加が起こる恐れがあり、安定性に影響を与えてしまいます。

そのため、以下の対策などを実施する必要があります。

- 比重1以上の配合

- 水位以上の荷重を考慮して浮き上がらない構成

- 防水シート等により遮水

仮設対策

FCB工法では現地に仮設プラントを設置する必要があります。

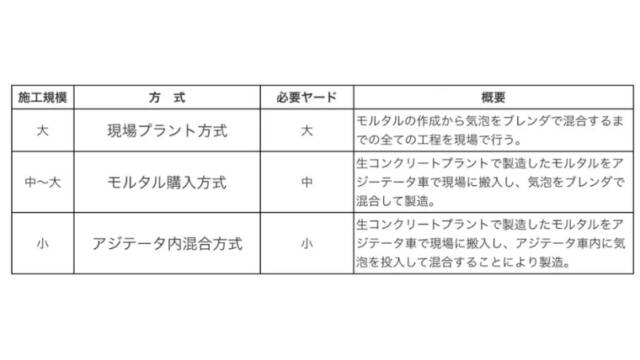

仮設プラントの種類は、施工規模によって「現場プラント方式」「モルタル購入方式」「アジテータ内混合方式」の3つです。

まとめ

軽量盛土工法における「FCB(気泡混合軽量盛土)土木工法」についてまとめました。

FCB工法(気泡混合軽量盛土工法)は、軽量性・流動性・自立性といった特長を活かし、軟弱地盤・急傾斜地・狭小部埋戻しなど、従来の土盛土では困難な現場を可能にする画期的な工法です。

軽量盛土には他の材料が使われていて、別の材料については下記記事を参照してください。

紹介させて頂いた知識は土木施工管理技士の試験にも出てくるほど重要な知識です。

勉強に使用した書籍をまとめていますので、ご参照ください。

土木工法-640x360.jpg)

-640x360.jpg)

図-640x360.jpg)

施工図-640x360.jpg)