軟弱地盤に盛土・構造物を施工すると、軟弱地盤の圧密沈下・自重沈下発生し、最終沈下量に達するまでに長時間を要します。

そこで裁荷重工法が用いられます。

裁荷重工法は、計画地盤に対して計画荷重以上の荷重(裁荷重)を与え、圧密沈下を促進させて地盤を安定させた後に裁荷重を除き、改めて盛土・構造物を築造する工法です。

事前に沈下させることで、施工後の残留沈下量を抑えることができます。

何を用いて裁荷重を与えるかによって、裁荷重裁荷重工法は以下に大別されます。

- 盛土荷重載荷工法

- 大気圧載荷工法

- 地下水低下工法

今回、地下水位低下工法についてまとめます。

目次

裁荷重工法における地下水低下工法の方法・特徴について

地下水位低下工法は、地盤中の地下水位を低下させることにより、有効応力を増加させて軟弱層の圧密促進を図る工法です。

住宅地や道路部分の地下水位の高さを強制的に低下させて液状化による被害を軽減させたり、地表面下の数メートルを非液状化層としたりすることにより、液状化が発生する可能性を軽減し、液状化の被害を抑制する工法である。

地下水位低下の方法としてはウェルポイント・ディープウェルなどが一般的です。

効果

地下水位低下工法には、

- 浅層部の非液状化層厚の増大

- 地下水位以深の有効上載圧が増大

の2つの効果があります。

非液状化層厚の増大

地下水位を低下させることにより、表層が不飽和層になります。

表層部の非液状化層厚が増加するため、下部層が液状化しても地表での被害が軽減される。

地下水位以深の有効上載圧が増大

地下水位を低下させることにより、液状化対象層の有効上載圧が増加します。

地盤内での発生せん断応力比が小さくなるため、液状化の発生する可能性が少なくなります。

浅い地盤だけではなく、地下水面以深の地盤の液状化をしにくくする効果がある。

注意点

圧密沈下対象層の有効上載圧の増加量は、粘土層の圧密沈下で大きくなります。

そのため、深層にある粘土層の圧密沈下を引き起こす可能性があり、建物基礎や上下水道管などに影響を与えるおそれがあります。

事前に圧密沈下量が少ない地盤であることを確認しておく必要があります。

土層の上部・中間部に礫・砂層が分布している地盤が良いです。

圧密沈下対象層下部に砂礫層・砂層がある場合、地下水が流れており被圧もあるため、間隙水圧が変化がなく・水圧は深さ方向に一律に下がらないので、有効上載圧の増加量も多くないことから小さい沈下量になるからです。

地下水位低下工法の設計

地下水位低下工法の検討においては、液状化対象層の透水試験や揚水試験を実施し、適用可能な地盤条件に対して、工法タイプの選定を行います。

液状化判定をもとに適切なる地下水位低下量を算出します。

圧密沈下量は、地下水位低下によって間隙水圧が深さ方向に一定値減少すると仮定しており、実際より大きな沈下量を示す場合もあることに留意する必要があります。

地下水位低下工法の設計・施工にあたっては、以下の項目の検討します。

- 地盤条件

- 排水管や井戸の設置間隔

- 排水開始時の地下水位低下の時間変化

- 排水量

- 降雨と地下水位の関係

- 施工時の周囲への影響

地盤条件

地下水位低下工法は、以下のような地盤条件に適している必要があります。

- 液状化層(地下水位)が比較的浅いところにある地盤

- 下層部に軟弱な粘性土層が厚く堆積していない地盤

- 液状化対象層の透水係数が高い地盤

液状化層(地下水位)が比較的浅い地盤

液状化層が深い場合は非液状化層の厚さが増し、下部の液状化層が大きな沈下を及ぼす恐れがあります。

そのため、ボーリング調査を行い、液状化層が比較的浅い地盤であることを確認する必要があります。

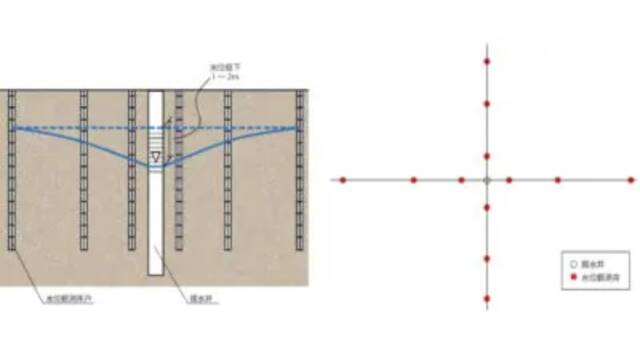

また、地下水位は経年変化をするため、簡易な観測井戸を設けることが望ましいです。

液状化対策としての地下水位の低下は3〜4mの深さまでなので、観測井戸の深さも地表3〜4m程度の深さに設定されます。

下層部に粘性土層が厚く堆積していない地盤

液状化層の下部に軟弱な粘性土層が厚く堆積していると、地下水位が低下した層の地盤の浮力が低下し、上載荷重が増加することで、地域一帯において圧密沈下が生じるおそれがあります。

ボーリング調査によって、下層部の粘性土層の厚さを確認し、不攪乱試料の圧密試験等により圧密沈下量の推定します。

液状化対象層の透水係数が高い地盤

地下水位面を特定するためのボーリング調査・砂質地盤の透水試験により透水係数k≧1×10-5(m/s)であることを確認する必要があります。

この値は、地下暗渠排水管の配置等の検討にも影響します。

透水試験は、以下の方法があります。

- 現場透水試験方法

- 粒度試験より透水係数を算出する方法

- 不攪乱試料を採取して室内透水試験を行う方法

現場透水試験について、下記の記事でまとめていますのでご参照ください。

参考ページ:現場透水試験の試験方法と結果について

揚水試験

揚水試験は、地下水位低下工法を液状化対策とする場合に課題となる、以下の点を把握するために実施します。

- 現位置での水位低下の可能性の確認及び水位低下影響圏の把握

- 水位低下量を算定するために必要な透水係数k・貯留係数Sなど水理定数の把握

- 地下水位低下による周辺地盤の沈下影響の把握(沈下量の算出)

揚水試験は

- 試験準備

- 予備試験

- 本試験

- 連続揚水試験

- 解析

の順に実施されます。

揚水試験の詳細については、下記の記事でまとめていますのでご参照ください。

地下水位低下工法の工法

地下水位低下工法には、排水管方式(開削工法・推進工法)・井戸方式の2つの工法があります。

排水管方式は、深さ4m程度の溝を掘り、そこに有孔管を入れて地下水位を低下させる工法です。

井戸方式は、井戸を掘り、地下水を汲み上げて地下水位を低下させる工法です。

工法の選定にあたっては、それぞれの 特徴と地域の状況を踏まえ、検討を行う必要がある。

工法の詳細については、下記の記事でまとめていますのでご参照ください。

まとめ

裁荷重工法における地下水低下工法の方法・特徴についてまとめました。

裁荷重工法については、下記の記事でまとめていますのでご参照ください。

紹介させて頂いた知識は土木施工管理技士の試験にも出てくるほど重要な知識です。

勉強に使用した書籍をまとめていますので、ご参照ください。