軟弱地盤対策工法として、

- 表層処理工法

- 緩速載荷工法

- 抑え盛土工法

- 置換工法

- 軽量盛土工法

- 載荷重工法

- バーチカルドレイン工法

- サンドコンパクションパイル工法

- 振動締固め工法

- 固結工法

が挙げられます。

軽量盛土工法では、以下の材料が利用されます。

- EPS(発泡スチロール)

- FCB(気泡混合軽量土)

- 発泡ウレタン

- 発砲ビーズ混合軽量土

- 水砕スラグ

- 焼却灰

- タイヤチップス

- 石炭灰

今回、この中にある発泡ビーズ混合軽量土工法についてまとめます。

軽量盛土工法における発泡ビーズ混合軽量土工法について

発泡ビーズ混合軽量土工法は、土砂に超軽量な発泡ビーズを混合して、軽量化を図った発泡ビーズ混合軽量土を盛土などに用いて荷重低減等を図る工法です。

HGS工法(ハイグレードソイル工法)のうちの1つです。

【HGS工法(ハイグレードソイル工法)の種類】

- 発泡ビーズ混合軽量土工法

- 気泡混合土工法

- 袋詰脱水処理工法

- 短繊維混合補強土工法

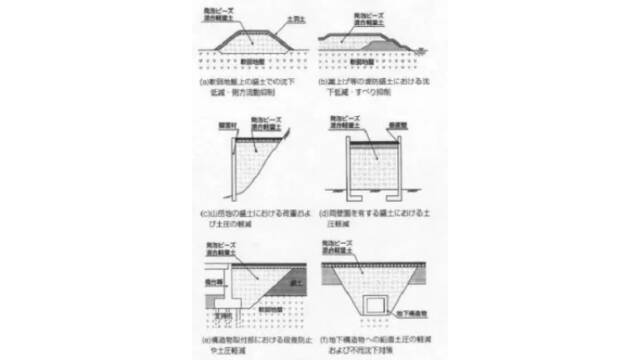

通常の土砂に比べて、地盤に与える荷重を軽減することができるので、軟弱地盤や地すべり地での盛土・橋台や擁壁の裏込め・構造物の埋め戻し等の際に効果的な工法になります。

また、発泡ビーズ混合軽量土は通常の土に近い変形追随性があり、透水性も調整できるので、河川堤防などへの本工法の適用も可能です。

発泡ビーズ混合軽量土工法の施工方法

発泡ビーズは、スチレン系などの発泡樹脂を直径1〜10mmほどにしたもので、具対的には「発泡ポリスチレン・発泡ポリプロピレン・発泡ポリ塩化ビニリデン」などが用いられます。

発泡ビーズ混合軽量土は、プラント混合方法・原位置混合方法で生成されます。

プラント混合方法

プラント混合方法は、所定の原料土・安定材(セメント)・発泡ビーズ・水を混合槽に投入し、均一になるように攪拌・混合します。

施工箇所まで運搬・荷下ろし後、バックホウ及び人力にて敷均します。

敷均しは30㎝以下に巻き出しを行い、平坦に仕上げ、各層で所定の密度が得られるようローラー等により入念に転圧します。

原位置混合方法

原位置混合方法は、施工箇所にて安定材(セメント)・発泡ビーズ・水を在来土上に散布します。

バックホウ先端装着型の攪拌機(ツインヘッダ)を用いて、均一になるように攪拌・混合します。

充分に混合されたことを確認後、敷均し・転圧を行います。

発泡ビーズ混合軽量土工法の特徴

発泡ビーズ混合軽量土工法の特徴は以下のとおりです。

【発泡ビーズ混合軽量土工法の特徴】

- 軽量性

- 土の有効利用

- 変形追従性

軽量性

原料土・発泡ビーズ・安定剤の配合割合により、密度・強度を調整することができるので、地盤条件や敷地条件などの外的条件に柔軟に適合できます。

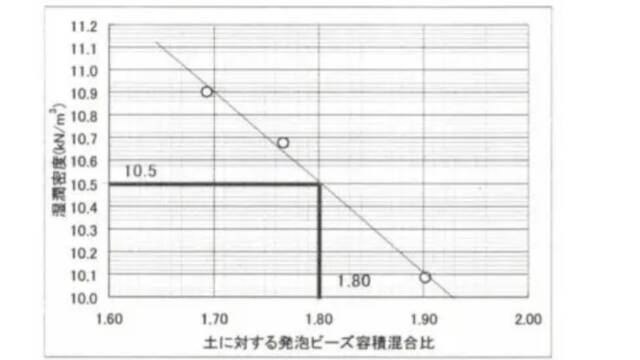

発泡ビーズの混合比を変えることにより、湿潤密度0.8~1.5t/m3程度に設定できます。

設計配合密度1.1t/m3の場合、土と発泡ビーズの容積混合比は1:1.8ほどになります。

また、安定材の添加量を変えることにより、一軸圧縮強さ50~1,000kN/m2程度に調整できます。

他の軽量盛土対策の部材と違って、浮力対策が不要であることも特徴である。

土の有効利用

礫質土を除く以下の建設発生土を有効に利用することができます。

- 砂

- 砂質土

- 粘性土

- 粘土

- 火山灰

- 泥土

変更追従性

盛土内部での空隙等を生じることなく不同沈下に追随することが要求されます。

発泡ビーズ混合軽量土は、安定材の添加量を抑えること(セメント4%以下)により通常の土に近い変形追随性が得られます。

安定材の添加量が増えると、空隙を生じる・クラックが生じるなどの問題が発生します。

まとめ

発泡ビーズ混合軽量土工法についてまとめました。

軽量盛土には他の材料が使われていて、別の材料については下記記事を参照してください。

紹介させて頂いた知識は土木施工管理技士の試験にも出てくるほど重要な知識です。

勉強に使用した書籍をまとめていますので、ご参照ください。

の試験方法と結果について-640x360.jpg)