豚コレラ(豚熱)・アフリカ豚熱の防疫対策は

- 異常豚発生の監視

- 異常豚発見時の初動対応

- 異常豚発見時の臨場検査

- 検体の送付

- 農場内の疫学情報の収集

- 検査判断前準備

- 検査判定(陽性判定)

- 陽性判定時の防疫措置

- 農場周辺の人の通行制限・通行遮断

- 農場周辺の豚等の移動制限・搬出制限

- 消毒ポイントの設営

- ウイルスの感染状況調査

- ワクチンの接種(豚コレラ・豚熱の場合)

- 農場の再建(家畜の導入)

の流れで実施されます。

【豚コレラ(豚熱)・アフリカ豚熱】の防疫対策についてまとめます。

目次

豚コレラ(豚熱)・アフリカ豚熱発生時の防疫対策について

アフリカ豚コレラ・豚コレラの防疫対策は

- 発生の予防

- 早期の発見及び通報

- 迅速かつ的確な初動対応

が最も重要な方針です。

そのためには、豚等の所有者が飼養衛生管理基準を順守し、異変が生じた豚等を発見した場合には、都道府県に届け出ることを習慣化することが重要です。

疫病が発生した場合、患畜及び疑似患畜が発見された農場におけると殺・死体処理・消毒が重要です。

自治体ごとの役割

防疫措置は広域展開されるので、国・都道府県・市町村・関連団体で行うべき措置が異なります。

国の役割

国の役割は以下のようになります。

- 国は、都道府県に対して必要な情報の提供を行い、全都道府県の防疫レベルを高い状態で維持できるように指導・助言

- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門が実施する研究の推進

- 発生時においては、初動対応などを定めた防疫方針の決定・見直しに責任をもち、都道府県の具体的な防疫措置を関係省庁の協力を得て支援

- これら措置にかかる経費は、家畜伝染病予防法より国が100%負担します。

都道府県の役割

都道府県の役割は以下のようになります。

- 都道府県が、豚等の所有者への指導

- 発生時において、防疫方針に即した具体的な防疫措置を迅速かつ的確に実行

市町村・関係団体の役割

市長・関係団体の役割は以下のようになります。

- 市町村及び関係団体は、都道府県が行う豚等への指導や発生時に備えた準備に協力

- 発生時においても、都道府県に協力

発生の予防・事前準備

発生の予防・事前準備を役割も、自治体ごとに役割があります。

国の役割

- OIE等の国際機関との相互情報交換を行い、常に海外における最新の発生状況を把握する。これらの情報や豚コレラ発生予防に必要な情報を、畜産関係者及び都道府県との公的機関へ周知徹底します。

- 水際防疫を徹底するため、空港や港における畜産物の輸入検疫、入国者・帰国者の靴底消毒を徹底します。

- 豚コレラの場合、感染拡大防止のために緊急ワクチン接種の実施が必要となったときに備え、十分な量のワクチンの確保しておかなければなりません。

都道府県の役割

- 発生時に移動制限区域を内の農場を瞬時に特定できるように、初動防疫に必要な情報(農場の所在地・畜種・飼育頭数・埋却地・消毒ポイントなど)を把握します。また、必要な物資(衛星資材・薬品など)や重機などの調達先や調達量を把握します。

- 発生農場で防疫措置を指揮できる家畜防疫員の育成に努めます。

- 豚の所有者に対して、偶蹄類の肉・肉製品を含む可能性のある食品残渣を給与していないことを確認しなくてはなりません。給与されている場合は、70℃で30分以上の加熱または80℃で3分以上の加熱を行い、未処理の食品残渣を飼養場所から隔離しなくてはなりません。

①異常豚発生の監視

都道府県は、定期的に検査することにより、異常豚が発生していないか監視しています。

具体的には、

- 臨床検査による異常豚の摘発・病状鑑定

- 抗体保有状況調査

- 病状鑑定材料を用いた調査

により、異常豚発生の監視を行っています。

「臨床検査による異常豚の摘発・病状鑑定」は、豚等を6頭以上飼養する農場について、年に1回の立入検査をし、臨床検査による異常豚の摘発・病状鑑定を行います。

「抗体保有状況調査」は、エライザ法により抗体保有状況調査を行います。

「病状鑑定材料を用いた調査」は、家畜保健衛生所における豚等の全ての病状鑑定事例において、解剖検査を行い、抗原検査・血清抗体検査を実施します。

これらの検査で陽性であった場合には、必要な検体を動物衛生研究所に送り、遺伝子解析をはじめとした必要な検査を行います。

異常豚発生の監視の詳細にういては、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

②異常豚発見時の初動対応

異常豚が通常以上の頻度で発見されたと届出を受けた場合、都道府県は直ちに家畜防疫員を現地に派遣します。

農場から以下のものの移動を制限します。

【移動の制限】

- 生きた豚等、死んだ豚等

- 採取された精液、受精卵

- 排泄物

- 敷料

- 飼料

- 家畜飼育器具

また、農場への関係者以外の立ち入りを制限し、出入口で衣類・飼養器具を消毒します。

異常豚発見時の初動対応の詳細については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

③異常豚発見時の臨場検査

異常豚が通常以上の頻度で発見されたと届出を受けた場合、派遣された家畜防疫員は異常豚が発生した農場に立ち入り、異常豚・同居する豚等の臨場検査を行います。

検査終了後、症状等に関する結果報告書・写真を、都道府県畜産主務課を通じて農林水産省消費・安全局動物衛生課に提出します。

④検体の送付

臨場検査後、異常豚及び同居する豚等の血液(血清と抗凝固剤加血液)を採取します。

この血液・死体・感染が疑われる豚を検家畜保健衛生所に運搬する。

家畜衛生所において、血液・死体・感染が疑われる豚から病状鑑定に必要な検体(扁桃・腎臓・脾臓は必須)を採取します。

家畜衛生所で採取できない場合

家畜保健衛生所にて検体を採取するべきであるが、多数の検体を採取する場合など豚等の運搬が困難である場合は、農場内で採取する。

その際には、以下のことに注意し、採取を行います。

- 体液などが飛散することを考慮して、感染を防止するように異常豚の飼育施設から離れている場所で採取すること。

- 採取場所は、事前に消毒液で消毒し、ビニールシートを敷き、さらにその上に消毒液で浸した布を敷くこと。

- 検体を野生動物と接触しないように、テントなどの遮蔽物を設置するなどの措置を講ずること。

- 検体の残余を放置しないように、採取後はビニールシートで包み、ポリバケツ容器などに入れて消毒液で浸漬する。

- 採取後も採取場所の消毒液で消毒すること。

検体の保存方法

臓器材料の保存は、シャーレやプレートに密封収納し、ビニール袋などで汚染防止措置を行い冷蔵保存します。

血清の保存には、セラムチューブなどの密栓できる容器に入れ、ビニール袋などで汚染防止措置を行い冷蔵保存します

抗凝固剤加血液の保存には、抗凝固剤が添加されている真空採血管で採決し、ビニール袋などで汚染防止措置を行い冷蔵保存します。

検体の送付方法

動物衛生研究部門への送付する場合、空輸など最も早く迅速な運搬方法にて、冷蔵で持ち込みます。

検体には必ず病状鑑定依頼書を添付します。

⑤農場内の疫学情報の収集

都道府県は、臨場検査の報告をした場合、速やかに以下の農場に関する一定期間(豚コレラ:過去28日間、アフリカ豚コレラ:過去22日間)における疫学情報を収集します。

必要な疫学情報

- 豚等の移動履歴

- 農場に出入りした人(獣医師・家畜人工授精師)・車両(家畜運搬車両・飼料運搬車両・死亡回収車両・堆肥運搬車両)の移動範囲

- 堆肥の出荷先

- 精液・受精卵の出荷先

- 給与飼料情報

⑥検査判断前準備

都道府県は、必要な検体の動物衛生研究部門への送付を行った場合には、陽性判定時に備えた準備が円滑に進められるように農場などの現地調査を行い、以下のことを整理します。

内容について、遺伝子検査の結果が出る前までに、動物衛生課に報告します。

- 農場における畜舎等の配置の把握

- 周辺農場における豚等の飼養状況

- 農場内外の道幅

- テントの設営場所

- 資材置場

- 豚等のと殺等の防疫措置に必要な人員及び資材の確保

- 患畜・疑似患畜の死体の埋却地、焼却施設、化製処理施設の確保

- 消毒ポイントの設置場所の決定

⑦検査判定(陽性判定)

都道府県は、検体等を使用して、家畜保健所で次の検査を行います。

- 血液検査(白血球数測定、好中球の核の左方移動の確認)

- 抗原検査(ウイルス分離検査、PCR検査及び蛍光抗体法)

- 血清抗体検査(エライザ法、エライザ法で陽性であった場合「中和試験」も行う。)

抗原検査あるいは血清抗体検査で陽性となった場合、「分離されたウイルス・遺伝子増幅産物・血清などの必要な検体」を動物衛生研究部門に送付します。

動物衛生研究部門は、都道府県から検体の送付があった場合には、遺伝子解析をはじめとした必要な検査を行い、その結果について、動物衛生課に報告します。

農林水産省は、検査結果・臨場検査報告書などの結果について、食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会牛豚等疾病小委員会の委員等の専門家の意見を踏まえ、陽性・陰性を判定します。さらに、病性の判定に基づいて、豚等を患畜と疑似患畜に判定します。

検査判定(陽性判定)の詳細については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

⑧陽性判定時の防疫措置

陽性時の初動措置として

- 関係者への連絡

- 対策本部の開設・都道府県の連携

- 報道機関への公表

- 防疫措置に必要な人員の確保

を行います。

それらを行ってから、発生農場等における防疫措置(と殺など)を行います。

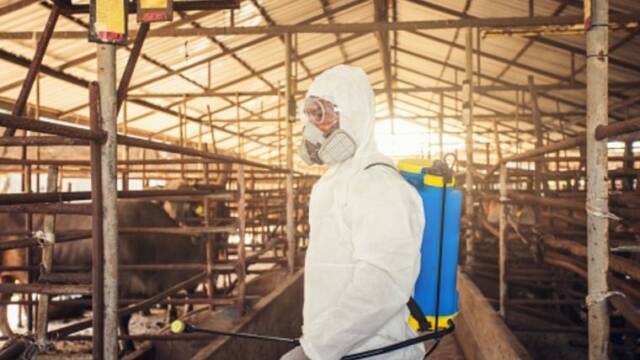

患畜・疑似患畜と判定された場合、原則として24時間以内にと殺を完了し、72時間以内に死体の処理を行わなければなりません。その後、汚染物品の処理を行い、畜舎を消毒して防疫措置が完了します。

防疫措置の詳細については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

⑨農場周辺の人の通行制限・通行遮断

都道府県・市町村は、豚コレラの発生後速やかに、管轄の自治体・警察署などの協力を得て、発生農場周辺の通行の制限・遮断を行います。

通勤・通学・医療・福祉などの通行については、十分な消毒を行った上で、許可します。

法ではこれらの措置は72時間までと規定されているが、72時間経過後もウイルスまん延防止の必要性がある場合には、通行の自粛の要請など適切な措置を実施できるよう、あらかじめ調整する必要があります。

家畜伝染病予防法施行令第5条の規定に基づき行う通行の制限・遮断の手続や掲示の方法については、事前に関係市町村の住民に対し、その概要及び必要性を説明するように努めます。

事前に説明することが困難な場合には、実施後速やかに説明しなければなりません。

⑩農場周辺の豚等の移動制限・搬出制限

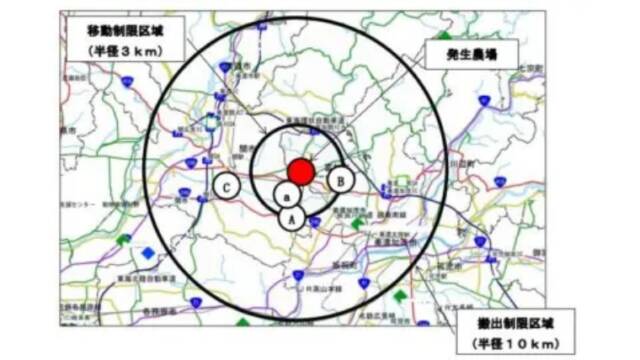

出典: 岐阜県家畜伝染病防疫対策本部 第18回本部員会議資料

都道府県・市町村は、豚コレラ・アフリカ豚コレラの発生後、発生農場を中心とした半径3km以内の家畜等の移動を禁止する「移動制限区域」、発生農場を中心とした半径10km以内の家畜等の搬出を禁止する「搬出制限区域」を設定します。

家畜等

- 生きた豚等

- 移動制限区域内で採取された精液及び受精卵(病性等判定日から一定期間(豚コレラ:21日、アフリカ豚コレラ:15日)より前に採材され、区分管理されていたものを除く。)

- 豚等の死体

- 敷料、飼料、排せつ物等

- 家畜飼養器具

これらの制限範囲は、発生状況・周辺農場の清浄性確認・疫学調査の結果から、制限区域の範囲を拡大・縮小させることができます。

制限区域設定の詳細については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

⑪消毒ポイントの設営

実際の消毒ポイントの設置個所

出典:豚コレラにかかる消毒ポイントの設置について(岐阜県HP)

都道府県は、患畜・疑似患畜であると判定する旨の連絡を受けた後、市町村・管轄の警察・道路管理者などの協力を得て、

- 発生農場周辺の感染拡大を防止すること

- 移動・搬出制限区域の外側への感染拡大を防止すること

に重点を置き、消毒ポイントを設置します。

消毒ポイントの設置場所については、次の事情を考慮し、発生農場周辺(当該農場からおおむね半径1kmの範囲内)、移動制限区域の境界などを選定します。

移動制限での確認事項

- 道路網の状況

- 一般車両の通行量

- 畜産関係車両の通行量

- 山、河川等による地域の区分

- 周辺の住環境

- 農業への影響

消毒ポイントにおける消毒は、道路上への消毒槽の設置・消毒マットの設置・動力噴霧器による消毒を行います。

消毒ポイントの詳細については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

⑫ウイルスの感染状況調査

ウイルスの感染状況を調査するために、

- 疫学調査

- 発生状況確認調査

- 清浄性確認検査

- 野生動物における感染確認検査

が行われます。

疫学調査は、感染経路をあらゆる面から検証するため、関係者からの聴き取りなどから疫学情報を収集し、ウイルスに汚染したおそれのある豚等に関する調査を実施します。

発生状況確認検査は、移動制限区域内の農場に立ち入り、臨床検査・血液検査・抗原検査・血清抗体検査により移動制限区域内の発生状況を確認します。

清浄性確認検査は、移動制限区域内における清浄性を確認するため、防疫措置の完了後17日が経過した後に、臨床検査・血液検査・抗原検査・血清抗体検査により、ウィルスが萬栄していないかを確認します。

野生動物における感染確認検査は、移動制限区域内において、野生いのししの死体・猟友会等が捕獲した野生いのししについて、抗原検査・血清抗体検査を実施します。

感染状況調査の詳細については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

⑬ワクチンの接種(豚コレラ・豚熱の場合)

豚コレラのワクチンは感染を防御することができるが、無計画かつ無秩序なワクチンの使用は、清浄性確認の際に支障を来たすおそれがあります。

このため、ワクチンの使用については慎重に判断する必要があり、早期発見と患畜及び疑似患畜の迅速なと殺を原則とし、平常時の予防的なワクチンの接種は行いません。

農林水産省は、発生農場におけると殺及び周辺農場の移動制限のみによっては、感染拡大の防止が困難と考えられる場合には、まん延防止のための緊急ワクチン接種の実施を決定します。

緊急ワクチン接種の実施を決定した場合には、実施時期・地域・家畜等の事項を定めた緊急防疫指針を策定し、公表します。

都道府県は、緊急防疫指針に基づき、速やかに緊急ワクチン接種を実施します。

この際、農林水産省は、必要十分なワクチン及び注射関連資材を都道府県に対し手配しなければなりません。

ワクチンの取扱い等については、以下のようになります。

- ワクチンの接種は、法第31条の規定に基づき実施し、原則として、接種地域の外側から発生農場側に向けて、迅速かつ計画的に実施する。

- 残ったワクチンについては、未開梱ワクチンは動物衛生課と調整し返還し、開梱・期限切れワクチンは、焼却処分するなど適切に処理を行う。

- 同一の農場・畜舎に飼養されている全ての豚等に接種する。

- 接種時に1畜房ごとに注射針を取り替え、防疫衣の交換・消毒により本病のまん延防止に留意する。

- 短時間に迅速かつ確実に接種し、接種した豚等にはスプレー等でマーキングして接種漏れがないよう注意し、接種した豚等・接種豚等から生まれた豚等については耳標等で確実に標識を付する。

⑭農場の再建(家畜の導入)

農業の再建には、導入前・導入後に検査が必要です。

導入前の検査

農場が豚等の再導入を予定している場合には、家畜防疫員は、最初の導入予定日の1か月前以内に、当該農場に立入検査を行います。

ただし、家畜防疫員ではなく、その他の都道府県職員又は都道府県が適当と認めた民間獣医師、市町村職員等も行うことができます。

立入検査で確認すべき事項は、以下の2点になります。

- 農場内の消毒を、と殺終了後1週間間隔で3回(防疫措置の完了時の消毒を含む。)以上実施していること。

- 農場内の飼料、排せつ物等に含まれる病原体の不活化に必要な処理が完了していること。

初回の再導入の際は、畜舎ごとの導入頭数を少数とし、その後段階的に導入します。

また、前回の消毒から1週間以上経過している場合には、導入前に再度消毒を実施します。

再導入後は毎日臨床観察を行い、異状を認めた際には、直ちに家畜保健衛生所に通報しなくてはいけません。

導入後の検査

都道府県は、豚等の再導入後2週間が経過した後、農場への立入検査を実施し、導入した豚等の臨床検査を行います。

移動制限区域の解除後、少なくとも3か月間、立入りによる臨床検査を行い、監視を継続します。

まとめ

【豚コレラ(豚熱)・アフリカ豚熱】の防疫対策についてまとめました。

アフリカ豚熱についての詳細については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

参考文献等

文献

- 「豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」

- 「アフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」

- 「舛甚ら(2018)ロシア及び東欧諸国におけるアフリカ豚コレラ(ASF)発生とその現状について」 豚病研究会報72:1-7

- 「山田ら(2018)東欧強毒株を用いたアフリカ豚コレラウイルス感染実験について」豚病研究会報72:8-15

- 「アフリカ豚コレラの歴史とリスク分析」小澤義博(2014)獣医疫学雑誌

- 「アフリカ豚コレラの知識: 野外応用マニュアル」FAO Animal Health Manual No. 9

- 「アフリカ豚コレラ (ASF) の防疫要領策定マニュアル」FAO Animal Health Manual No. 11

HP

- アフリカ豚コレラについて(農林水産省HP)

- African Swine Fever(OIE)

・アフリカ豚熱】の防疫対策について.jpg)

・アフリカ豚熱】発生時の「汚染物品の処理」について-640x360.jpg)

・アフリカ豚熱】検査判定(陽性判定)について-640x360.jpg)

・アフリカ豚熱】異常豚発生の監視について-640x360.jpg)

・アフリカ豚熱】-発生時の殺処分・屠殺(と殺)について-640x360.jpg)

・アフリカ豚熱】発生時の防疫措置について-640x360.jpg)