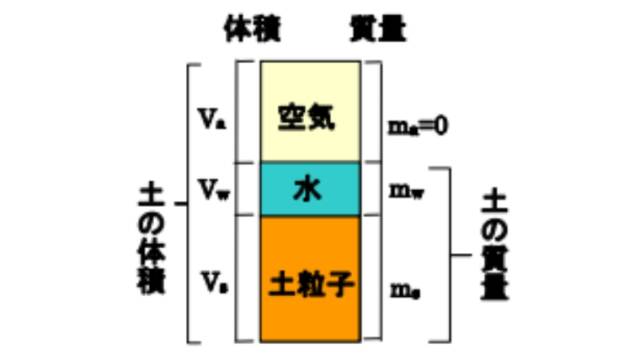

土粒子の密度は、土の固体部分の単位体積質量をいい、締固め程度などを求めることなどに利用されます。

土粒子の密度試験はJIS A 1202-1990に規定されています。

土粒子の密度試験の試験方法と結果についてまとめます。

土粒子の密度

土の単位体積重量であり、一般的な土で1.6~2.0g/cm3、有機質が混入していると小さな値を示し、泥炭では0.8~1.3g/cm3の値になります。

地盤の支持力や圧縮強さを考えた場合、一般的には一軸圧縮試験や三軸圧縮試験を行うことでその強度特性を把握することができます。

しかし、広大な敷地において一軸圧縮試験を実施した際に、データにばらつきがでる場合、力学試験のみではその発生要因を特定することが困難です。

一方、粒度や含水比などの物理試験を実施していた場合には、その粒度や含水の変化が一軸圧縮強さの大小につながったのではないかと予測が可能となるケースもあります。

代表的な土の測定事例

代表的な土の土の含水比w、土粒子の密度ρs、湿潤密度ρtの測定例をまとめました。

| 土の種類 | 湿潤密度 ρt(g/cm3) | 土粒子密度 ρs(g/cm3) | 含水比 w(%) |

| 泥炭 | 0.8~1.3 | 1.4~2.3 | 110~1300 |

| 沖積粘土 | 1.2~1.8 | 2.5~2.75 | 50~80 |

| 洪積粘土 | 1.6~2.0 | 2.5~2.75 | 30~60 |

| 関東ローム | 1.2~1.5 | 2.7~2.9 | 80~150 |

| シラス | 1.2~1.5 | 2.3~2.5 | 15~30 |

| 砂質土 | 1.6~2.0 | 2.6~2.8 | 10~30 |

| まさ土 | 1.5~2.0 | 2.6~2.8 | 6~30 |

参照:地盤工学会「土質試験-基本と手引き」

土粒子の密度試験内容

土粒子の密度ρsを求めるには、土粒子部分のみの単位体積質量が必要です。

土粒子の質量は炉乾燥して土粒子の質量だけを求め、土粒子の体積はピクノメーターと呼ばれる器材を用いて測定することで求めます。

試料について

試料の量は100ml未満のピクノメーターを用いる際には乾燥質量10g以上、100mL以上のピクノメーターを使用する場合は25g以上です。試料の最大量は、試料を水中のピクノメーターに入れたとき1/4程度です。

試料は、以下のいずえの試料を用いても良いです。

- 非乾燥法(採取時の含水比のままの試料を均一に混合して用いる方法)

- 空気乾燥法(所定の含水比まで乾燥させて用いる方法)

- 炉乾燥法(110± 5℃の恒温乾燥炉で炉乾燥させて用いる方法)

しかし、乾燥すると土粒子が団粒化するため気泡が抜けづらくなり、測定に違いがでるので非乾燥法による試料を用いるのが良い。

試料の採取について

【試料の採取の手順】

- 土の採取は円筒形のサンプラを用いて行います。

- 押し込みの際、サンプラを用いるときは土を乱さないように、垂直に回しながら圃場に差し込み、取り出すときも回しながら採取

- 土の性質は同じ圃場でも場所、深さによって変化するので、数点採取し平均する。

- 採取した土は、ケースに蓋をして蒸発を防ぐ

- 土粒子の密度試験において、試料はあらかじめ9.5mmフルイを通過した土を用いて実施します。

- 土粒子の分離器具・破砕器具を用いて土粒子を十分に分離し、大きな植物繊維は擦り潰します。

試験器具

- ピクノメーター:JIS R 3503に規定する呼び容量50mL以上のゲーリュサック形の比重瓶、または JIS R 3505に規定する呼び容量100mL以上の全量フラスコ、もしくはこれら同様のもの。

- はかり:0.001gまではかることができるもの。

- 温度計:最小目盛が0.5℃か0.1℃のもの。

- 恒温乾燥炉:温度を(110±5) ℃に保持できるもの。

- デシケータ:JIS R 3503に規定するもの。シリカゲル・塩化カルシウムなどの吸湿剤を入れたもの。

- 土粒子の分離器具:試料中の土粒子を互いに分離できるもの。

- 土の破砕器具:高有機質土の大きな植物繊維をすりつぶせるもの。

- 湯せん器具:器具内に入れた水を煮沸できるもの。

- 蒸留水:煮沸か減圧によって十分に脱気したもの。

土粒子密度の測定手順

【土粒子密度の測定手順】

- よく乾いたピクノメーターの質量mf(g)を測る。

- ピクノメーターに蒸留水を満たし、栓を正しい位置にはめ込み、こぼれた液は乾いた布で拭くようにする。

- ピクノメーターに蒸留水を満たし、ピクノメーターの全質量ma’(g)とピクノメーター内の水温T’(℃)を計測する。

- ピクノメーターに試料入れる。炉乾燥試料を用いる場合は、ほぐした後炉乾燥し、試料の質量を計測した後にピクノメーターに入れる。

- 蒸留水を加えて、ピクノメータ-の全量が容量の 2/3程度 になるようにする。

- 蒸留水を加えて 12時間以上経過した後、湯せん用具を用いて気泡が出なくなるまでピクノメーターごと加熱する。煮沸時間は、一般の土で10分以上、高有機質土では約40分、火山灰土では2時間以上必要である。

- 気泡を取り除くため、ピクノメーターを振って気泡の抜け出しを促進する。

- 気泡を十分に除いた後にピクノメーターの内容物が室温となるまで放置する。

- ピクノメーターを蒸留水で満たし、ピクノメーターの外面を乾いた布で丁寧にふき取った後に、全質量mb(g)と内容物の温度T(℃)を測定する。

- ピクノメーターの内容物を蒸発皿に全量取り出し、(110±5) ℃で一定質量になるまで炉乾燥を行う。

- 炉乾燥試料をデシケータ内でほぼ室温になるまで冷まし、試料の炉乾燥質量ms(g)を測定する。

試験結果を用いて、土粒子の密度ρsを求める

以下の手順で土粒子の密度 ρ(g/ cm3)を算出します。

まず、T (◦C) における蒸留水を満たしたピクノメーターの質量 ma (g) を算出します。

ma =ρw(T)/ρw(T′)×(m′a − mf ) + mf

ma:温度 T(◦C) における蒸留水を満たしたピクノメーターの質量 (g)

ma′:温度 T′(◦C) における蒸留水を満たしたピクノメーターの質量 (g)

T′:m′aを測定したときのピクノメーターの内容物の温度 (◦C)

mf:ピクノメーターの質量 (g)

ρw(T):T(◦C) における蒸留水の密度

ρw(T′):T′(◦C) における蒸留水の密度

そして、土粒子の密度ρsは次式により求めることができます。

ρs=ms/(ms+(ma-mb))×ρw(T)

ms:炉乾燥試料の質量(g)

mb: 温度T(℃)の蒸留水と試料を満たしたピクノメーターの質量(g)

ma: 温度T(℃)の蒸留水を満たしたピクノメーターの質量(g)

ρw(T): T(℃)における蒸留水の密度(g/cm3)

まとめ

土粒子の密度試験の試験方法と結果についてまとめました。

紹介させて頂いた知識は土木施工管理技士の試験にも出てくるほど重要な知識です。

参考までに、勉強に使用した書籍をまとめさせていただきます。

参考文献

小規模建築物基礎設計指針.日本建築学会

住宅地盤の調査・施工に関する技術基準書.住宅地盤品質協会

地盤調査の方法と解説.地盤工学会

建築物の構造関係技術基準解説書〈2015年版〉. 建築研究所 (監修), 国土交通省住宅局建築指導課 (編集), 日本建築構造技術者協会 (編集)

地盤工学会、地盤調査・土質試験結果の解釈と適用例、1998年

地盤工学会、土質試験-基本と手引き、2004年