パーマカルチャー(Permaculture)とは、永続的な循環型農業で人と自然が豊かになる関係づくりを行うためのデザイン手法です。

ビル・モリソンとデビット・ホームグレンによって提唱され、Permanent Agriculture(永続的農法)、Permanent Culture(永続的暮らし)からきている造語です。

持続可能な開発目標(SDGs)で、持続的な食糧生産について考えなければならないことなどから、循環型有機栽培の一つの手法としても取り上げられるなど、近年注目されている農業手法です。

システム思考・デザイン思考は

- 3つの基盤

- 3つの倫理

- ビル・モリソンの「10の原則」

- デビッド・ホルムグレンの「12の原則」

によって成り立っています。

今回は、デビッド・ホルムグレンの「12の原則」についてまとめさせていただきます。

目次

- デビッド・ホルムグレンの「12の原則」

- 1.Observe and interact:観察と相互作用

- 2.Catch and store energy:エネルギーの獲得と貯蓄

- 3.Obtain a yield:収穫

- 4.Apply self-regulation and accept feedback:自律とフィードバックの活用

- 5.Use and value renewable resources and services:再生可能な資源やサービスの活用・尊重

- 6.Produce no waste:ゴミ・無駄を出さない

- 7.Design from patterns to detail:全体から詳細までデザイン

- 8.Integrate rather than segregate:分離より統合

- 9.Use slow and small solution:ゆっくり小さな解決の活用

- 10.Use and value diversity:多様性の活用と尊重

- 11.Use edges and value the marginal:接点の活用と辺境の尊重

- 12.Creatively use and respond to change:変化に対して創造的な活用と対応

- まとめ

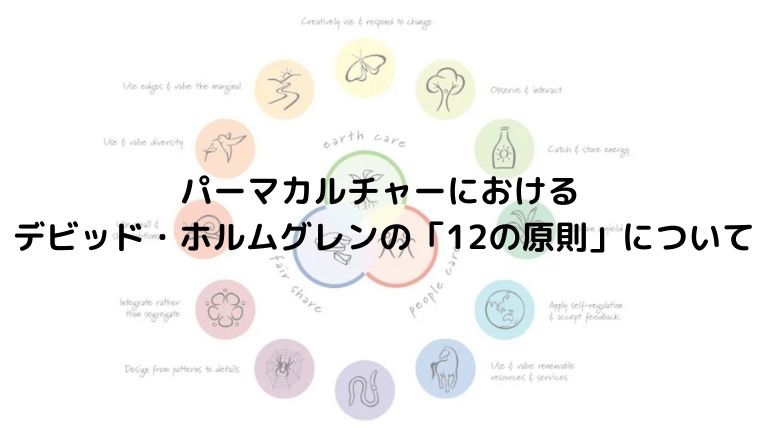

デビッド・ホルムグレンの「12の原則」

デビット・ホルムグレンの「12の原則」については、David Permanulture:Principles and Pathways of Sustainability(2002)に記述されています。

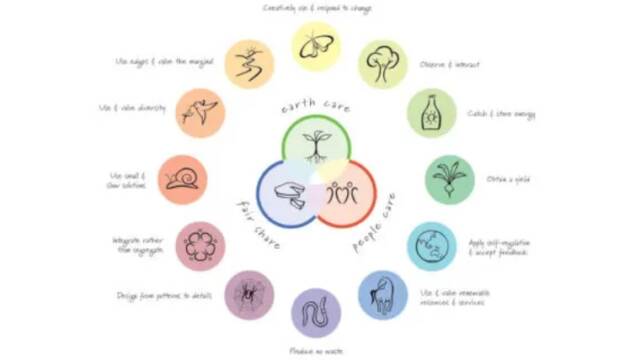

真ん中の花びらは、3つの倫理を表しています。

デビッド・ホルムグレン「12の原則」

- Observe and interact:観察と相互作用

- Catch and store energy:エネルギーの獲得と貯蓄

- Obtain a yield:収穫

- Apply self-regulation and accept feedback:自律とフィードバックの活用

- Use and value renewable resources and services:再生可能な資源やサービスの活用・尊重)

- Produce no waste:ゴミ・無駄を出さない

- Design from patterns to detail:全体から詳細までデザイン

- Integrate rather than segregate:分離より統合

- Use slow and small solution:ゆっくり小さな解決の活用

- Use and value diversity:多様性の活用と尊重

- Use edges and value the marginal:接点の活用と辺境の尊重

- Creatively use and respond to change:変化に対して創造的な活用と対応

3つの倫理

【3つの倫理】

- care for the earth(地球への配慮)

- care for the people(人への配慮)

- fair share (余剰物の共有)

「care for the earth(地球への配慮)」とは、持続可能な地球になるために、地球上に存在する生物・無生物に対して心配りをし、積極的に自然保護・資源消費抑制などをい行うことを意味しています。

「care for the people(人への配慮)」とは、人間の社会活動が環境に与える影響を考えながら、人々の基本的欲求の充足に心配りをし、衣食住・農業・雇用などの社会的満足満たすことを意味します。

「fair share (余剰物の共有)」とは、自らの基本的欲求を満たしたら、他者が達成できる援助するために、物・情報を提供することです。

パーマカルチャーの倫理は,環境・経済などすべてに関係するため、「競走」でなく「共創」であるとビル・モリソンは表現しています。

人間と環境が共に持続可能であるように、互いに協力して努めなければなりません。

1.Observe and interact:観察と相互作用

Observe and interact(観察と相互作用)とは、自然を注意深く観察し、相互作用の発見をすることが大事だということです。

デザインすべき構成要素をもっとも効率よく機能させるには、それらを適所に配置する必要があります。

自然と人との自由で調和のとれたデザインをしなければならず、暮らしの中で互いにどのような影響を及ぼしているか観察しなくてはなりません。

パーマカルチャーとして様々な手法が提案されていますが、それを単純に模倣するだけはなく、環境に即した形に変化させていく必要があるため、観察が大事です。

2.Catch and store energy:エネルギーの獲得と貯蓄

Catch and store energy(エネルギーの獲得と貯蓄)とは、自然の力を余すことなく使えるようにエネルギー・水・栄養素の流出を防止し、中で循環させるようにデザインさせることです。

農業では、日照・気温・雨・風などの外からのエネルギーを上手に使えるように取り組みます。

暮らしの中では、生ゴミは生じてしまいますが、生ゴミがなるべく出ないような食材の使い方、生ゴミが出てしまってもコンポスト化して肥料にするなど対処します。

3.Obtain a yield:収穫

Obtain a yield(収穫)とは、自然から農産物・資材・燃料を獲得することです。

人間が生きていくには、食べ物を得ていかなければなりません

また、収入を得る・物々交換をする方法としても収穫物は大事です。

持続可能な収穫をするための努力は必要で、適切な分の収穫を行い、環境に負荷を与えないように努力しなければなりません。

4.Apply self-regulation and accept feedback:自律とフィードバックの活用

Apply self-regulation and accept feedback(自律とフィードバックの活用)とは、自然の自己調整力・自己維持能力を利用することです。

害虫が少し増えても天敵が捕食してくれれば自然と元の状態に戻ります。

正と負のフィードバックが実際にどのように機能するのかをより深く理解することで、自律的なシステムを取り入れられるようになります。

自律的なシステムにより、環境の変化や災害が生じた場合にも柔軟に対処することができ、また過剰搾取を防ぐこともできるため、安定的な暮らしにもつながります。

5.Use and value renewable resources and services:再生可能な資源やサービスの活用・尊重

Use and value renewable resources and services(再生可能な資源やサービスの活用・尊重)とは、パーマカルチャーデザインは生産を創造し維持するために、再生可能な天然資源の最大限の利用を模索することです。

生活するには電力が必要ですが、太陽光発電などの再生可能エネルギーを出来るかぎる使うことで、環境への負担を少なくすることができます。

また、再生資材を農業・暮らしで使い、再生可能サービスとして木を日よけや避難所にして活用するなど考えられます。

6.Produce no waste:ゴミ・無駄を出さない

Produce no waste(ゴミ・無駄を出さない)とは、ゴミ・無駄を出来る限り出さないように、また有効活用・再利用できるように行動することです。

自然的にはゴミ・無駄というものはなく、排泄物でさえもミミズのように利用され循環するため持続可能です。

しかし、人間が産み出すゴミ・無駄は生産的に利用・循環されず、持続可能性が乏しいです。

そのため、ゴミ・無駄を出来る限り出さないようにしなければなりません。

例えば、暮らしの中で生ゴミは生じてしまいますが、生ゴミがなるべく出ないような食材の使い方、生ゴミが出てしまってもコンポスト化して肥料にするなど対処します。

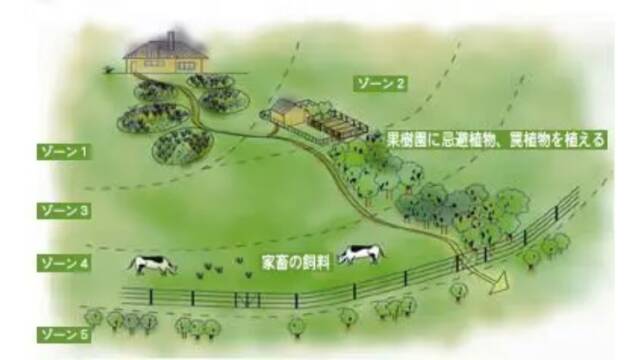

7.Design from patterns to detail:全体から詳細までデザイン

デザイン計画は、細部の複雑さに焦点を当て過ぎると、全体のバランスが崩れてしまいます。

そのため、全体計画としてゾーン計画・横断計画として区分計画・縦断計画として高度計画を立てることによって、実行可能なシステムにすることができます。

ゾーニング(区域計画)

- 第0エリア:活動の中心、家

- 第1エリア:毎日利用するエリア

- 第2エリア:定期的な管理が必要なエリア

- 第3エリア:定期的な管理が不必要なエリア

- 第4エリア:管理せず収穫のみする里山エリア

- 第5エリア:人の手の入らない荒野・原野・森林地域

全体に対する計画は、訪問頻度に応じて構成要素をゾーニングする「ゾーン計画」が用いられます。

自然とどこまで関わることを許容するのかをゾーニングして分け、共存を模索していきます。

また、移動の時間・エネルギーを無駄にしないよう効率的に管理できるため、良い環境が維持することもできます。

実際にどんなものが配置されるかは以下の通りです。

- 第0エリア:家

- 第1エリア:毎日訪れる家庭菜園・コンポスト・燃料置き場

- 第2エリア:小さな果樹・世話が必要な動物・防風林・池・家畜小屋

- 第3エリア:世話の必要ない果樹・牧草・肉用家畜・植林・米や麦などの穀物類

- 第4エリア:山菜・きのこ・材木となる樹木・放牧地・狩猟

- 第5エリア:荒野・原野・森林

セクター(区分計画)

横断的な計画は、地形・気象条件から入ってくるエネルギーを上手に使えるように配置する「区分計画」が用いられます。

太陽光・風・湿度を考慮し、エネルギーの取捨選択を行います。

夏はそよ風がが入るように、冬は暖かい太陽の光が取り込めるように、小川のせせらぎが聴けるように、必要なエネルギーを誘導します。

逆に、夏の日差しが遮れるように、冬の寒い風が入ってこないように、騒音が聞こえないように、必要ないエネルギーを遮断します。

スロープ(高度計画)

縦断的な計画は、重力を用いた水管理・空気の流れが活用する「高度計画」が用いられます。

高いところで貯水池・タンクなどで水を貯めることで、ポンプなどを使わずに落差を利用して水を使え、電気を使わずに利用できます。

逆に家よりも低い位置に水田・池を作ることで、日中に吸収した熱を夜に吐き出して、家を温めることができます。

8.Integrate rather than segregate:分離より統合

Integrate rather than segregate(分離より統合)とは、構成要素がそれぞれ離れているのではなく、一緒に関連して配置することです。

自然界において、要素間のつながりは要素自体と同じくらい重要です。

システムとして機能させるには、各要素がニーズを満たし、他の要素と補完し合う相互共生関係が築くのが必要です。

そのために重要なことは、各要素が多機能を持ち、バックアップ機能があることです。

多機能とは、システムの中の構成要素ができるだけ多くの機能を発揮できるように選択し配置することです。

重要機能のバックアップとは、水・食物・エネルギー・防火など生命に関わる重要な機能は、複数の手段で確保することです。

9.Use slow and small solution:ゆっくり小さな解決の活用

パーマカルチャー的暮らしを始めた場合、色々うまくいかないことがあります。

そうしたときには、今すぐできる小さな行動の積み重ねをが大事です。

環境負荷を抑えるために、完全無農薬・化学肥料不使用を目指すのは良いことですが、慣行農業が行われた農地でそれを実施すると作物が育たず失敗してしまっては意味がありません。

生物資源を用いた防除も、小規模で行き届いていれば有益ですが、大規模になるとコントロールを失い、土地劣化の原因にもなってしまいます。

小さく手の届く範囲でまずは始めて、ゆっくりとパーマカルチャーの輪を広げましょう。

10.Use and value diversity:多様性の活用と尊重

多様性とは、パーマカルチャーでは、モノカルチャー(単一作物栽培)でなく、「多種作物栽培」を実施することです。

出荷時期・病虫害対策などの面だけでなく、自給の場合の栄養バランスの面からも多種作物栽培が好まれます。

多様性は安定につながりますが、構成要素を多く入れるだけの多種ではなく、種間の良い相互作用が働くように調整し、協調的な関係を築けるようにデザインします。

コンパニオンプランツの関係を利用し、集団的に栽培します。

また、自然と人類の間での機能・相互作用の多様性も大事で、様々な関わり方が求められます。

同一作物を栽培するのに1つの方法ではなく、複数の方法を用いて実施します。

コンパニオンプランツを用いた自然菜園については、『1m2からはじめる自然菜園』という書籍でしっかりまとめられていたので、そちらを読んでみてください。

11.Use edges and value the marginal:接点の活用と辺境の尊重

エッジ効果とは、異なる環境が接する縁では豊かな生態系が形成されることです。

異なる環境同士の資源を利用することができるので、生産性が高く、接縁独特の種・生態系も存在します。

接縁が多くなると、生産性が増すばかりではなく、緩衝帯の役割を果たし、農地を守る役割も果たします。

12.Creatively use and respond to change:変化に対して創造的な活用と対応

Creatively use and respond to change(変化に対して創造的な活用と対応)とは、やり方1つに固執せず、状況に合わせて柔軟に対応していくことです。

パーマカルチャーは自然と人間が関係し合うので、柔軟性と変化できないといけません。

小さな変更については柔軟に対応すれば良いのですが、大規模な変更は創造的に対応しなければなりません。

しっかりとした観察に裏づけされれば、既成的な発想から逸脱していても、成功につながります。

まとめ

今回は、デビッド・ホルムグレンの「12の原則」についてまとめさせていただきました。

もう1人の提唱者であるビル・モリソンの「10の原則」と比較しながら、見てみるとパーマカルチャーについて理解が深まると思います。

10の原則ついては下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

書籍でパーマカルチャーについて勉強できますので、おすすめの本を下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

-について-640x360.jpg)