複雑な生態系・生物多様性を理解するには、フレームワークを活用します。

非常に複雑なメカニズムが働いているので、どのような切り口で分析するのかを決定する手法・モデルが重要です。

特に「競争排除則(ガウゼの法則)」の概念を理解することが必要ですので、その知識についてまとめます。

競争排除則(ガウゼの法則)について

競争排除則(competitive exclusion principle)は、同じニッチ(生態的地位)にある複数の種は、安定的に共存できないという原則である。

ソ連の生態学者であるゲオルギー・ガウゼが提唱したため、ガウゼの法則(Gause’s law of competitive exclusion)とも呼ばれる。

わずかでも競争力の強い種が資源を最終的に独占して、他種を追い出してしまいます。

そのため、ニッチを分化し、資源獲得特性を新たに獲得することで共存を可能にしているのです。

ニッチ分化ついては、下記記事でまとめていますのでご参照ください。

ガウゼの実験

引用元:quizplus

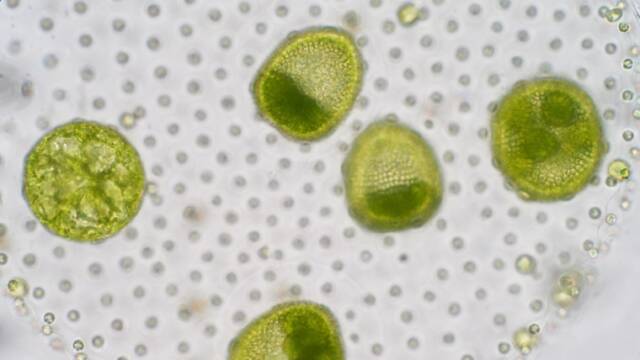

1934年、ガウゼはロトカ・ヴォルテラ方程式を証明するために、2種類のゾウリムシ(Paramecium aureliaとParamecium caudatum)を用いた混合実験を行いました(Georgii Frantsevich Gause (1934). The struggle for existence. Baltimore, MD: Williams & Wilkins.。)

資源(水や餌)は十分与えられたが、資源競争によりParamecium caudatumが絶滅する結果になります。

条件を変更するとParamecium aureliaが生き残ることができます。

- Georgii Frantsevich Gause (1934). The struggle for existence. Baltimore, MD: Williams & Wilkins.

競争排除則(ガウゼの法則)の問題点と解決案

限られた資源しかない海中で多くのプランクトンが共存できている「プランクトンのパラドックス(paradox of the plankton)」のように、現実の生態系と矛盾が多く指摘されています。

2種だけでは単純な競争が起きそうですが、3種以上での捕食被食の関係など複雑な関係から平衡状態になることも想定されます。

多種多様な生物が共存しているメカニズムについて、生物学的な作用については未だ判明していない部分が多いです。

最近の研究では、「生長速度差・サイズ差によっては、競争で種が排除されるとは限らない」という修正が提案されています。

まとめ

「競争排除則(ガウゼの法則)」についてまとめました。

競争排除則は、生態学における重要な原理として広く認識されています。

ただし、自然界では多様な要因が絡み合い、この法則だけでは説明できない現象も多く存在するため、生態系全体の複雑な相互作用を考慮した新しい視点やモデルが必要とされています。

生態学についてより深く勉強するのに、おすすめの書籍をまとめていますのでご参照ください。

」について.jpg)

質問失礼します。

「最近の研究では、「生長速度差・サイズ差によっては、競争で種が排除されるとは限らない」という修正が提案されています。」

とのことですが、そういったことが掲載されている論文があるということでしょうか?

もしよろしければ、教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。

コメントありがとうございます。

生長速度差・サイズ差ではなく、他のアプローチからさまざまな研究があります。

例えば、ウイルスと宿主の相互間関係で、プランクトンの共存を説明するアプローチもあるかと思います。

Flynn KJ, Mitra A, Wilson WH, Kimmance SA, Clark DR, Pelusi A, Polimene L. ‘Boom-and-busted’ dynamics of phytoplankton-virus interactions explain the paradox of the plankton. New Phytol. 2022 May;234(3):990-1002. doi: 10.1111/nph.18042. Epub 2022 Mar 9. PMID: 35179778; PMCID: PMC9313554.

教えていただきありがとうございます。

Wikipediaにも脚注として、教えていただいたものとは別のものが上がっていましたが、見られないこともあったので助かります。