ビオトープ(BIOTOP)は、生物(BIO)の空間(TOP)を指し、地域野生の動植物が生息する空間を意味します。

ビオトープ=小さな池、のように思っている人がいますが、雑木林・ベランダ菜園なども動植物が生息できる立派なビオトープです。

ビオトープとして活用できる施設の実例として

- ビオトープ池

- 雑木林

- 草地

- 垣根・軒先

- アプローチ

- 菜園

- 壁面緑化・屋上緑化

を挙げて、まとめてみます。

ビオトープ池

ビオトープ池は、水棲生物だけではなくトンボ・鳥類などにも必要な水辺です。

土手→泥水地→水辺とエコトーンを形成し、定着する生物が大きく異なります。

- 水深0〜5cm:湿性植物(コウガイゼキショウなど)

- 水深5〜10cm:小型抽水植物(オモダカ・ホタルイなど)

- 水深10〜20cm:大型抽水植物(マコモ・ヒメガモなど)

- 水深20cm以上:浮葉植物・沈水植物(ヒツジグサ・クロモなど)

ビオトープ池は、叩き粘土工法や遮水シート・ベントナイト敷設方法で建造できます。

池を掘るだけではなく、水鉢・市販ひょうたん池・タフブネ・コンテナを仮設・埋設・水没させることでも作成できます。

雑木林

雑木林は、空間構造・照度・温湿度など多様な環境が創造されるため、昆虫・鳥類などの多様な生息場になります。

野鳥・蝶・昆虫に餌を提供する柑橘類などの樹種を植栽し、冬季の隠れ処を提供するために落葉樹・常緑樹の割合を3:1程度にします。

植栽密度は、「高木3〜4m2/1株・中木2m2/1株・高木1m2/1株」程度にします。

空間内部に採餌・休息の場になるように、クサビ状の凹型の空間を創造します。

餌台・巣箱を設けて生物を呼び込む人がいますが、餌付けはよくありません。

草地

草地は、多様な生物の生息地・点在するビオトープをつなげるコリドーの役割を果たしています。

草地は茎高で3つのタイプに分類することができます。

- 低茎草地:草丈20cm程度(タンポポ・カタバミ・オオイヌノフグリなど)

- 中茎草地:草丈30〜50cm程度(チガヤ・ヨモギ・ヤブカンゾウなど)

- 高茎草地:草丈50〜150cm程度(ススキ・クズ・ハギなど)

低茎は年4回・中茎は年2回・高茎は年1回の草刈りをしないと、植生遷移が進んでしまい、草類が衰退してしまいます。

移植には、土手マット・植生土嚢が用いられます。

垣根・軒先

生垣は、鳥類・昆虫など小動物が移動の際の回廊(コリドー)になります。

カンツバキ・サザンカなど花蜜が出るものだと、野鳥の営巣地・ハチなどの飛来地になります。

石垣を併せることで爬虫類・昆虫の生息場を作り出せます。

樹木ばかりが扱われますが、金網・境界ブロックにスイカズラ・アケビなどのツル性植物を用いることもできます。

生垣自体もビオトープになりますが、生垣で池などを囲い込むと、暴風を和らげる・避難場所になるなどのバッファーゾーンとして働き、近傍のビオトープを安定させます。

参考ページ:「生物生息空間の形態・配置の6つの原則」について

アプローチ

アプローチは、拠点ビオトープまでの人のアクセスのために作られますが、昆虫など小動物が移動の際の回廊(コリドー)になります。

全面舗装アプローチなどを避け、目地を設けて、カタバミ・ツメクサ・イワニガナ・タンポポなどの低茎植物などが自然定着できるようなスペースを創造します。

自然定着するのに期間が開きそうであれば、張り芝などで対処します。

この場所は、チョウの蜜源・小型虫類の生息場になります。

菜園

菜園は、ビオトープに隣接させ、堆肥場で作られた堆肥を用いて農作物を作ることで、有機的な循環の一部に組み込むことができます。

害虫の天敵・関係しない生物を殺傷しないように化学農薬・化学肥料を最小限にします。

積み石をして爬虫類の棲家を創造するなど、害虫の天敵が定住できる環境づくりも行います。

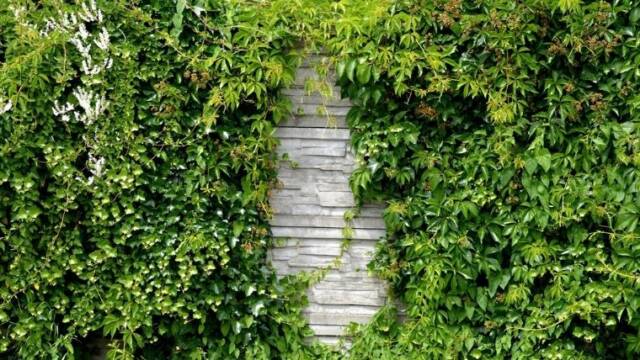

壁面緑化・屋上緑化

壁面緑化・屋上緑化は、植栽スペースがない市街地でもビオトープを作ることができます。

市街地で分断されがちなビオトープを結びつける回廊(コリドー)にもなります。

ビオトープの効果だけではなく、建物内の気温変動を緩和する効果もあります。

壁面緑化は、ツル性植物・ツル性果樹を這わせ、スイカズラ・ナツヅタ・キヅタ・ブドウ・アケビなどで蝶類の蜜源・鳥類の餌場を提供します。

這い上がった茎葉が密生化すると花・実が付きにくくなるので、1年に1度切り返しを実施するなど定期的な管理が必要になります。

屋上緑化には、草丈20cm程度の低茎草地を形成させます。

ノシバ・ギョウギシバなどで張り芝を行うのが一般的な施工です。

屋根の耐久計算・排水計算が必要なので、専門業者に施工依頼するのが無難です。

まとめ

ビオトープとして活用できる施設の実例として

- ビオトープ池

- 雑木林

- 草地

- 垣根・軒先

- アプローチ

- 菜園

- 壁面緑化・屋上緑化

を挙げてまとめました。

生態学についてより深く勉強するのに、おすすめの書籍をまとめていますのでご参照ください。