環境保全対策において、保護区・ビオトープの作り方について理解しておく必要があります。

自然資源の保全・管理には、エコロジカルネットワーク(ビオトープネットワーク)が必要です。

ネットワーク化の原則としてJared Mason Diamondが提唱した「生物生息空間の形態・配置の6つの原則(ダイヤモンドの6原則)」が示されています。

今回、この「生物生息空間の形態・配置の6つの原則」についてまとめてみます。

生物生息空間の形態・配置の6つの原則

「生物生息空間の形態・配置の6つの原則」は、保全効果が高い保全区域の地理的条件として、以下の6つの原則を示しています。

「生物生息空間の形態・配置の6つの原則(ダイヤモンドの6原則)」

- 広大化

- 団地化

- 集合化

- 等間隔化

- 連結化

- 円形化

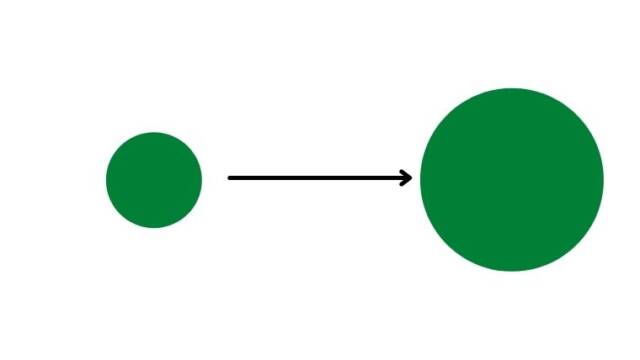

①広大化

生物生息空間の形態・配置の6つの原則の1つ目の「広大化」は、保全面積が広い方が保全効果が高いことです。

アンブレラ種に代表されるような大型の肉食哺乳類・猛禽類などの高次消費者が生息するにはできるだけ広い生息範囲が必要になります。

広いほど地形・気候に変化が出てハビタット要素が増え、環境の多様性から種の増加・環境の安定性向上が期待できます。

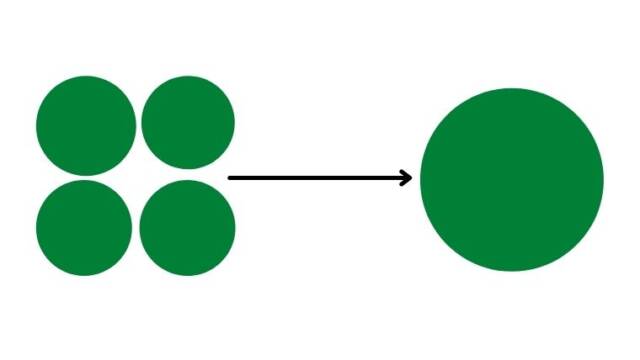

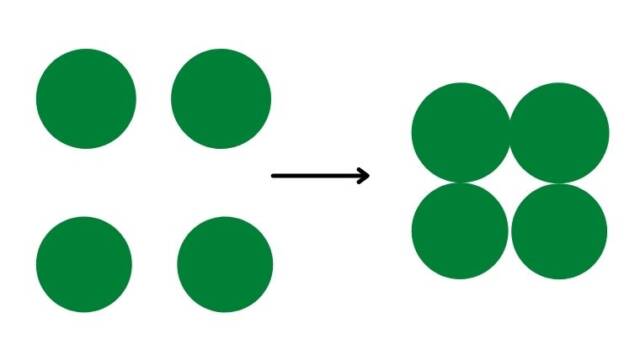

②団地化

生物生息空間の形態・配置の6つの原則の2つ目の「団地化」は、保全面積が同じなら小さく分割されているより1つにまとまっていた方が保全効果が高いことです。

移動性が低い生物の場合は、1つに集団化されている方が面積効果を享受することができます。

しかし、1つにまとめることで、環境の多様性が損なわれてしまうことがあるので、注意が必要です。

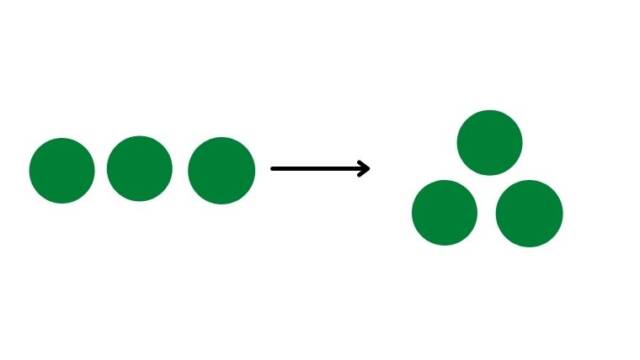

③集合化

生物生息空間の形態・配置の6つの原則の3つ目の「集団化」は、個々の保全区域間の距離が遠いよりも近い方が保全効果が高いことです。

保全区間の間が近いほど、生物が頻繁に行き交いすることができます。

そのため、遺伝的交流による多様性の拡大・メタ個体群からの種の供給が期待できます。

④等間隔化

生物生息空間の形態・配置の6つの原則の4つ目の「等間隔化」は、複数の保全区域の距離は等間隔でない場合より等間隔の方が保全効果が高いことです。

ある1つの保全区域が失われしまった場合、線上になっていると真ん中の保全区域の重要性が高くなってしまうが、が失われてしまった場合に大きな影響が

そのため、遺伝的交流による多様性の拡大・メタ個体群からの種の供給が期待できます。

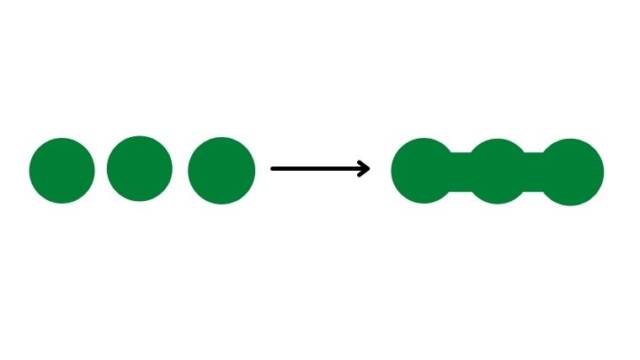

⑤連結化

生物生息空間の形態・配置の6つの原則の5つ目の「連結化」は、保全区域が不連続な場合より連続性を持つの方が保全効果が高いことです。

生息地と生息地を繋ぐ生態学的回廊(エコロジカルコリドー)によって、生物の移動性が高まります。

そのため、遺伝的交流による多様性の拡大・メタ個体群からの種の供給が期待できます。

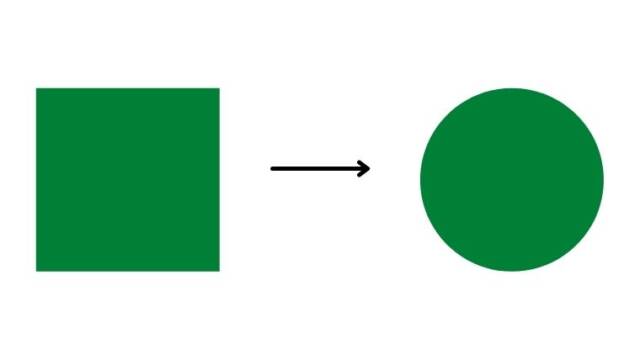

⑥円形化

生物生息空間の形態・配置の6つの原則の6つ目の「円形化」は、保全区域が非円形より円形の方が保全効果が高いことです。

円形にすることで、保全区域内の分散距離が小さくなり、外周の長さも短くなることで外部からの干渉が少なくて済む「緩衝地帯(バッファーゾーン)」が増えます。

そのため、保全区域外部からの環境変動が小さくなり、保全区域の安定性が高まることが期待できます。

「生物生息空間の形態・配置の6つの原則」が求める保全環境

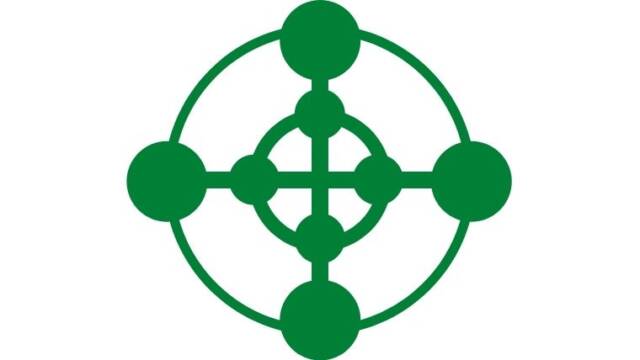

「生物生息空間の形態・配置の6つの原則」である、「広大化・団地化・集合化・等間隔化・連結化・円形化」を満たす保全環境をデザインすると、上記のような形になります。

「高次消費者が生息可能な広い生息面積で、より円形に近い形で塊として確保し、それらをコリドーで繋ぐこと」が最も効果的な保護区の形態・配置の仕方です。

まとめ

「生物生息空間の形態・配置の6つの原則」についてまとめました。

生態学についてより深く勉強するのに、おすすめの書籍をまとめていますのでご参照ください。