植生調査は、評価地域の植物群落を構成する種・群落構成を植物社会学的に調査し、評価地域の総合的解析のためにリスト化する調査です。

植物調査は、「優先種手法・植物社会学的手法」の2つの手法があり、植物社会学的手法で代表的な「ブラウン・ブランケ法」が一般的に使用されます。

今回は植生調査「ブラウン・ブランケ法」をまとめます。

優先種的手法とは

優先種的手法は、北欧学派による主に森林植生に適した優占種によって群落を区分する方法です。

区分する名称には、樹林と林床の優占種(例:トドマツーオシダ群落)を用いります。

視覚的に理解がしやすく、群落リストから選定するため、簡易的な調査が可能です。

しかし優占種がはっきりしている北方森林植生などでは便利な方法だが、優占群落が連続的に変化する草原・湿地などには適しません。

植物社会学的手法とは

植物社会学的手法は、チューリッヒ・モンペリエー(ZM)学派による群落を構成する全ての種リスト・種類組成によって群落を分類する方法です。

群落名については、優先種区分のような優占種とは限らず、群落を特徴づける植物種「標徴種」を用います。

種類組成で群落を分類するため、湿原・草原など全ての群落を対象とすることが可能です。

しかし植物社会学的では、場所ごとにそれぞれ別個に優占群落を構成しようが、種類組成の類似性・標徴種から同類にまとめて扱われかねません。

そこで優占種的手法よりも高度な技術が必要になり、「ブラウン・ブランケ法(Braun-Blanquet method)」がそれに適した調査として広く使用されています。

ブラウン・ブランケ法について

ブラウン・ブランケ法による植生調査では、量的尺度として「被度と群度」を用います。

紙と筆記具だけあれば目測確認が実施できるため、現場での植生調査のスピード化を図り、多数の調査データを得ることで全体像を把握することが可能です。

その代わりに経験により精度にバラつきがあり、客観性・定量性・再現性に欠けます。

大量のデータを一覧にし、素表・常在度表・区分表・組成表へと段階を踏んで、しっかり整理しなくてなりません。

ブラウン・ブランケ法による植生調査は以下の手順で実施されます。

【ブラウン・ブランケ法の手順】

- 調査区選定

- 階層構造決定

- 種構成計測

- 被度・群度計測

- 群落組成表作成

- 植生断面図作成

①調査区選定

ブラウン・ブランケ法は、一般的にコドラート法(quadrate method)で調査区の選定を行います。

コドラート法は、その地域の植生の特徴が最もよく出ている場所を選び、そこに正方形(コドラート)の枠を設置し、その内側を標本として計測します。

枠の長さは群落を構成する種類が全部入ってしまうのが一番良く、面積を変えながら種数を数えて種数面積曲線を作り、その曲線が飽和に達した面積になるように組むのが良いです。

実用的ではありませんので、一般的に日本の森林で実施する場合のコドラート法の枠長は、「20~25m」または「群落の高さを枠の長さ」とします。

状況に応じて枠の形は変わることもあり、傾斜地などロープを張るのが難しい場合は目測のみで実施することがありますが、初心者の場合は基本に忠実にロープで区切りましょう。

②階層構造決定

引用:鹿児島

群落の階層構造は、日本の森林では以下のような区別にします。

【群落の階層構造分類】

- 高木層(T):5m以上に葉を茂らせている植物群

- 低木層(S):0.5~5mに葉を茂らせている植物群

- 草本層(H):地表から0.5mに葉を茂らせている植物群

または

- I層(高木層)

- II層(亜高木層)

- III層(低木層)

- IV層(草本層)

- V層(コケ層)

それぞれの層について、植物の種・優占種・植被率を調べていくことになります。

- 二次林の場合:高木・低木・草本の3層

- 草原の場合:草本第1層・草本第2層

- 熱帯林雨林・針葉樹林の場合:超高木層第1層・第2層、低木層第1層・第2層

そのため調査区内の階層構造を大まかに決定しておきます。

各植物がどの層に属するかは、それぞれの個体の一番高いところに達している位置で判断するのが一般的です。

③種構成計測

階層構造が決まれば、各層を構成する種をそれぞれ記録します。

通常の調査の対象は、森林の構造を作る主体である維管束植物(シダ植物・種子植物)に限るのでコケ植物は調査の対象としませんが、場合によっては含めても良いでしょう。

④被度・群度計測

種構成では単なる種名リストであり、量的関係・繁殖の様子が分かりません。

そのためにブラウン・ブランケの方法では「被度・群度」の二つの基準でこれらはいずれも5段階の階級で表示する。

引用:有限会社植生技術

被度は種別の植被率を階級で示したもので、コドラート内においてその植物がその層でどれだけの面積を占めているかを示します。

被度は以下のような7段階で表現されることが一般的です。

【被度の段階】

- 5:75-100%

- 4:50-75%

- 3:25-50%

- 2:5-25%

- 1:5%以下で個体数が極めて多い

- +:1%以下ほどの個体数が極めて少ない

- r:極めてまれに最小頻度

引用:有限会社植生技術

群度は群落を形成しているか単独で存在するかの度合いを示します。

群渡は以下のような5段階で表現されることが一般的です。

【群度の段階】

- 5:カーペット状で調査区全域を覆う

- 4:大きな斑紋状・切れ切れのカーペット状

- 3:小群の斑紋状

- 2:小群

- 1:単生

被度・群度は合わせてし記載され、例えば被度2で群度2の場合「2.2」と表記します。

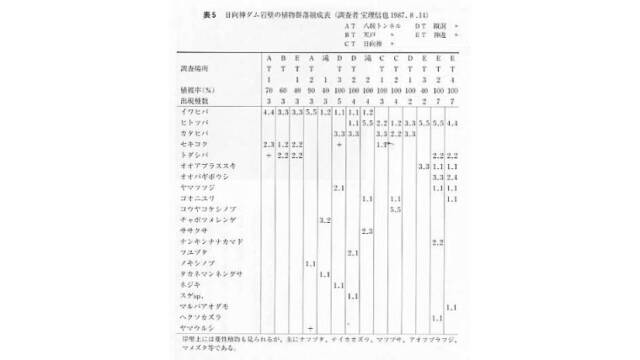

⑤群落組成表作成

引用:矢部村の植物

各階層別・種別に、被度・群度を記載したものを利用して群落組成表を作成します。

被度・群度以外にも「調査場所・調査年月日・高度・方位・傾斜・地形・土壌条件・調査者・記録者」も合わせて記載します。

⑥植生断面図作成

植生調査と立地条件との関係を具体的に表現する手段として、植生断面の図化は重要です。

地形に対応した群落構造とその配分を概観できます。

まとめ

植生調査の「ブラウン・ブランケ法」についてまとめました。

生態学についてより深く勉強するのに、おすすめの書籍をまとめていますのでご参照ください。

引用:

引用: 引用:

引用: 引用:

引用: