植生が裸地から森林が形成されるまでの過程について植生遷移といわれます。

自然下では、最終的には安定した植生である「極相」まで移行することを理解しないといけません。

今回は、この植生遷移についてまとめます。

目次

植生遷移(vegetation transition)について

植生遷移(vegetation transition)とは、ある一定の場所で見られる植物群落の構成種・個体数が、時間とともに移り変わっていくことです。

遷移を決める要因は、リターなどの土壌厚です。

植生の変化の過程を遷移系列といい、リターの蓄積などの環境形成作用に促されて遷移過程が進むことを自発的遷移といいます。

溶岩流などにより生物活動が全く見られない新しく形成された基質上で始まる遷移を一次遷移、すでに存在していた植生が災害・人災により撹乱された場所で起こる遷移を二次遷移といいます。

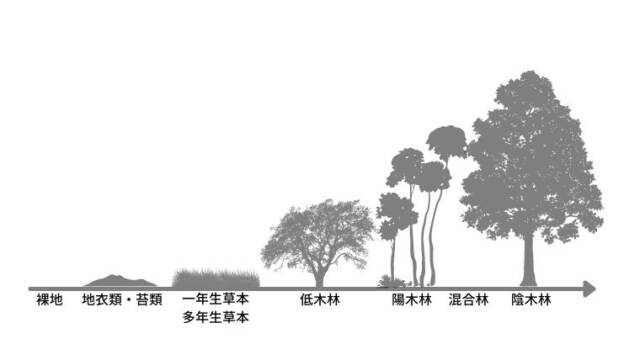

遷移の流れは以下のようになります。

【植生遷移の基本的な流れ】

- 裸地(bare land)

- 地衣類・苔類(lichens・liverworts)

- 一年生草本(annual herb)

- 多年生草本(perennial herb)

- 低木林(shrubland )

- 陽樹林(intolerant tree forest)

- 混合林・混交林(mixed forest)

- 陰樹林(shade tree forest)・極相林(climax forest)

環境条件によって、遷移系列・極相も異なり、独自の植生遷移が現れます。

極相の安定的な状態になっても、部分的には常に変化し続けています。

木が枯死したり災害によって小さな空間(ギャップ)が生じることがあり、そこで幼木が成長して新たな森林部分が生まれる小さな遷移「ギャップ更新」も遷移系列の中で発生しています。

ギャップが生態系に多様性をもたらす理論「中規模撹乱仮説」については、下記記事でまとめていますのでご参照ください。

極相(climax)

遷移の過程で、最終的にその気候下で最も安定した植生「極相(climax:クライマックス)」になり、それぞれの気候の代表森林が作られます。

1つの気候帯に1つの極相を想定する考え方を単極相説、同じ気候下であっても撹乱などの条件によって多くの極相が生じるとする考え方を多極相説といいます。

単極相説を気候的極相説、多極相説を土壌的極相説とも呼ばれます。

空間スケールを細分化すると、気候条件・土壌条件などの環境条件の連続的な変化に沿って、群集構造が変化していく極相パターン説が考えられます。

①裸地(bare land)

一次遷移の裸地は、火砕流・氷河後退などによる岩石地など、土壌が全くない状態です。

二次遷移の裸地は、山火事・土石流など植物が洗い流された状態で、土壌が残っている状態も含まれます。

裸地(bare land)は、植物が生育するために必要な養分・保水力が不足している状態です。

そのため、人為的に植樹・種まきをしても全く芽吹くことはありません。

②地衣類・苔類(lichens・liverworts)

地衣類・苔類(lichens・liverworts)は、根をはる必要がなく、ほとんどの水分・栄養素を空気中から確保できるため、裸地の次に現れやすいです。

地衣類・苔類の遺骸が蓄積することで、徐々に土壌を作っていきます。

遷移の初期段階に出現するのは、「分散能力が高い・水分・養分の欠乏に耐えうる」種であり、パイオニア種(先駆種)と呼ばれます。

二次遷移の場合、土壌内で発芽せず休眠している埋土種子集団(シードバンク)がギャップの形成に反応することでも発芽します。

裸地の状態によって、数段階の植生を飛ばしながら遷移します。

③一年生草本(annual herb)

一年生草本は、厳しい条件下で生息できるために特化した生活史を確立するため、種子から種子までの生活を1年以内で終える草本植物です。

地衣類に苔類が作り出した保水性・栄養分がわずかな薄い土壌で、根を張ることができる草本が入ってきます。

一年生植物が一年で結実して枯れていくので、土壌へのリターの供給も素早く土壌を豊かにしてくれます。

先駆植物(パイオニア樹種)としての特徴もある、メヒシバ・エノコログサ・ナズナなどが一年生草本の例です。

④多年生草本(perennial herb)

多年生草本は、地下部に茎・球根を残すことで休眠し、翌年に再び地上部を構成することで何年も生存することができる草本植物です。

一年生草本により土壌が豊かになると、より大型の草本が土壌を活用することができます。

地下部に強い組織を持つので、岩石の風化を促進させることができ、より土壌を豊かにしてくれます。

ヨモギ・ススキなどが多年生草本の例です。

⑤低木林(shrubland )

低木林(shrubland )は、高さが0.3~3m程度の人丈に密生した林冠を持つ小型の樹木です。

草本によって土壌条件が良くなると、樹木が入ることができる環境条件が整います。

ただ、樹木の根が十分に育つほどの土壌が形成されていないので、低木しか育ちません。

陰になる樹木が存在しないため、光・乾燥に強い陽樹が中心になります。

ハイマツ・ナンテン・アオキなどが低木林の例です。

⑥陽樹林(intolerant tree forest)

陽樹林(intolerant tree forest)は、生育に必要な合成量が多い陽樹を中心にした樹林帯です。

低木林により土壌が豊かになると、陽樹の中でも10〜20mの高木林が入ってきます。

周囲に低木しかいない環境では、効率よく光合成を行って急成長することで、林冠の位置を競争的に奪い合います。

マツ林(クロマツ・アカマツ)・シラカンバ林・ハンノキ林などが陽樹林の例です。

⑦混合林・混交林(mixed forest)

混合林・混交林(mixed forest)は、陽樹林が発達したことで林床の日照量が足らなくなったことで、陽樹の幼木が育たなくなり代わりに陰樹が入ってきた樹林帯です。

針葉樹・広葉樹、常緑樹・落葉樹などいろんなバリエーションの混合林・混交林がありますが、遷移においては陽樹・陰樹を中心にみます。

陰樹は光補償点が陽樹に比べて低く、光飽和時における光合成速度も低いのが特徴です。

⑧陰樹林(shade tree forest)・極相林(climax forest)

陰樹林(shade tree forest)は、陰樹林からはほとんど構成種が変化することがなく、植生が変化しない安定するので極相林(climax forest)とも呼びます。

混合林の中で陰樹が高木に成長すると、陽樹が生息できる日照量を確保することができなくなり、陽樹がどんどん減って最終的には高木の陰樹林が出来上がります。

ブナ林・シイ林・ツガ林・ナラ林などが陰樹林・極相林の例です。

林冠ギャップが生じると、林床に光が入るので陽樹が発芽生長することがあります。

極相種は先駆種と比較して、以下の特徴があります。

- 種子:「大きい・散布距離が短い・短命」

- 植物体:「成長速度が遅い・耐陰性が高い・長寿」

- 繁殖:「開始時期が遅い・有性繁殖への資源投資が少ない」

まとめ

植物群集が極相へと変化する「植生遷移」についてまとめました。

生態学についてより深く勉強するのに、おすすめの書籍をまとめていますのでご参照ください。