環境に配慮する対策を選定する場合に、環境保全措置(ミティゲーション)の考えを用います。

開発と環境保護の両立を目指す重要な手法です。

事業が環境に与える影響を緩和する措置を検討する際に、大いに役に立ちます。

今回、環境保全措置(ミティゲーション)の内容と順応的管理についてまとめます。

目次

環境保全措置(ミティゲーション)について

開発による自然環境への影響を具体的な措置によって緩和することを、「ミティゲーション(mitigation)」と呼びます。

生物多様性を確保するためには、ミティゲーションの考え方に基づいて、いくつかの対策案を比較検討したうえで、適切な保全対策を講じることが重要です。

ミティゲーションの考え方は、1970年代後半に米国で環境政策の1つとして導入され、国家環境政策法(NEPA)では5段階に分類され、「ミティゲーションの5原則」「環境配慮の5原則」とも呼ばれます。

【ミティゲーションの5原則】

- 回避(avoidance)

- 最小化(minimization)

- 修正(recifying)

- 軽減(reducation)

- 代償(compensation)

回避・低減(最小化・修正・軽減)・代償の3種類に分ける場合もあります。

①回避(avoidance)

行為の全部または一部の内容を変更したり、実施しないことにより環境への影響を「回避」することです。

保存すべき環境要素を、人為的影響からできるだけ遠ざける、開発対象範囲から除外するなどの方法が考えられます。

例えば、トンネル・橋梁化・迂回路などで改変箇所を変更することで、環境への影響を与えずに

②最小化(minimization)

行為の規模や程度を制限し、工法や実施時期の変更により、環境への影響を「最小化」することです。

生態系保全工法と言われるものはこれに該当し、自然環境に対する影響をできる限り抑えます。

例えば、切土・盛土を最小化し、環境絵の影響を抑えるなどがあります。

③修正(recifying)

影響を受けた環境そのものを修復・再生・回復することにより、影響を「修正」することです。

新たに生息・生育空間を創出して、ネットワーク化を推進することで、開発実施に伴い、畝生態系の保全に望ましい環境を作り出します。

例えば、施工時に表土剥ぎを行って、開発地の一部に再利用することなどがあります。

④軽減(reducation)

環境の保護・維持管理による活動により、行為期間中の影響を「軽減」することです。

開発による環境の影響は避けられないが、仮設計画などの工夫により、開発後の環境回復を促進します。

例えば、開発時の発生土による土壌汚染防止・水質汚濁防止対策を行ったり、一時的に開発箇所の生物・土・水などの生態系要素を避難させることもあります。

⑤代償(compensation)

代替資源・代替環境で置換、あるいはこれを提供することにより、影響を「代償」することです。

開発前の環境を保全できないが、ビオトープなどの創出により、他の生態系の場を与えます。

例えば、工場用地として埋立になった場合、工場用地内に自然公園を創生することなどがあります。

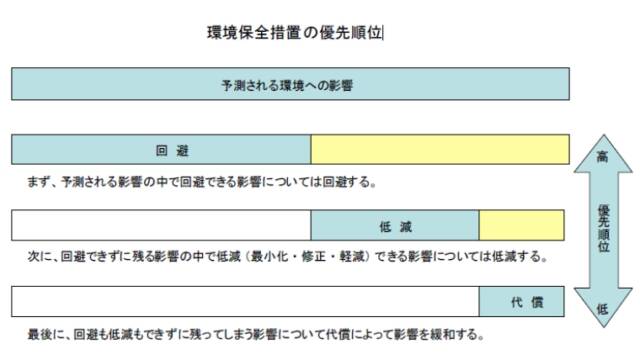

環境保全措置の優先順位

出典:公共事業における生物多様性配慮ガイドライン

環境保全措置を具体的に検討するに当たっては、まず初めに予測される環境への影響を「回避」することを検討します。

「回避」することが困難と判断された場合、影響を「最小化」することを考え、「修正」「軽減」の緩和策を検討します。

最後の手段として「代償」を検討することになりますが、高度な技術を要するだけではなく、未知な部分も多く伴い、安易に「代償」の措置を検討すべきではありません。

リニア新幹線の工事に伴う南アルプスの生態系に影響が出た場合の代償措置について、JR東海が代償を提言しましたが、静岡県は保全(回避)を前提に対策を講じるように言及するなど、現代でも争点になります。

事業段階に応じた順応的管理

生物多様性への配慮に対するミティゲーションの検討において、PDCA サイクルを活用することができます。

PDCA サイクルはマネジメントの1種で、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)の4つで構成されています。

工事施工だけではなく

- 計画段階

- 設計段階

- 施工段階

- 維持管理段階

の段階でPDCAの過程を繰り返しながら、事業全体を進めていくことができます。

環境への影響を、継続的・定期的に調査して監視することを「モニタリング」と言い、モニタリング結果に合わせて対応を変える順応的管理(フィードバック管理)を行います。

再生や回復が極めて困難で不確実なことが多く、モニタリングによって確認し、柔軟に対応することが可能です。

その際には、施設周辺の住民・NPO・学識経験者などの活動団体と協働して、より良い環境配慮対策に取り組みます。

計画段階

保全方針として、環境保全措置の対象を選定し、どの程度保全するかといった環境保全措置の目標を設定します。

- 環境保全措置の対象の重要度

- 影響の内容・程度

- 保全技術の実行可能性

を踏まえ、その効果が定量的にモニタリングできるような目標にすることが大切です。

この保全方針を踏まえて、環境保全措置の具体的な内容・実施時期・実施範囲などを検討します。

開発事業の概略設計等を行う段階で、計画変更になる立地・配置などを「回避」する措置について、事業計画の早い段階で検討する必要があります。

この検討段階で、施設周辺の住民・NPO・学識経験者などの活動団体と協働する場合もあります。

設計段階

設計段階では、計画段階で選定した環境保全措置を具体的に検討し、施工計画等に反映させます。

技術的に確立されていない環境保全措置を採用する場合、専門家の助言・指導を得るなど、より慎重に事業を進めることが必要です。

新たに貴重な自然環境の存在が確認された場合、状況に応じて地域特性の把握を追加して行い、環境保全措置の保全方針を見直します。

施工段階

施工段階では、設計段階で作成した環境配慮設計に基づいて、工事を行います。

生態系は多くの不確実性要素を伴うことから、計画・設計段階では想定していなかった事態が発生することを認識し、環境保全措置・環境配慮設計の修正など、柔軟な対応が必要です。

そのため、施工業者に事前に環境配慮措置を説明し、環境配慮設計の意図を十分に理解させ、現場作業員も含めた工事関係者全員が取り組むことが重要です。

維持管理段階

維持管理段階では、環境保全措置の目標の達成状況を確認するとともに、環境配慮設計の妥当性の評価を行います。

評価結果は、施設周辺の住民やNPO 等の活動団体などで共有するだけではなく、開発部局・関係各所で共有し、今後の環境保全措置に活用することも大切です。

しかし、希少種の貴重なデータの中に、生息地を特定できる情報が含まれていると、乱獲の恐れがありますので、情報をどこまで発信するかは注意が必要になります。

まとめ

環境保全措置(ミティゲーション)の内容と順応的管理についてまとめました。

持続可能な社会の実現には、このような取り組みが欠かせません。

生態学についてより深く勉強するのに、おすすめの書籍をまとめていますのでご参照ください。