複雑な生態系・生物多様性を理解するには、フレームワークを活用します。

非常に複雑なメカニズムが働いているので、どのような切り口で分析するのかを決定する手法・モデルが重要です。

生態学においては、「中規模撹乱仮説」の概念を理解することが必要ですので、その知識についてまとめます。

中規模撹乱仮説とは

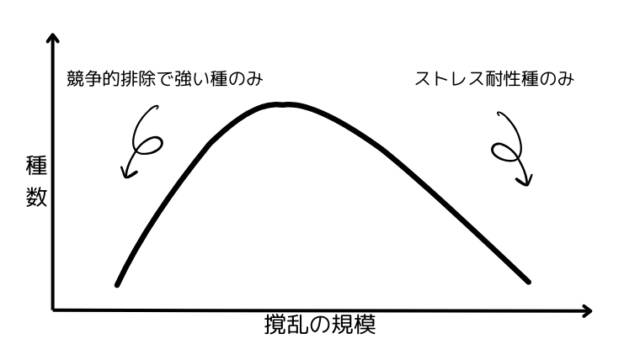

中規模撹乱仮説(IDH:Intermediate Disturbance Hypothesis)は、中規模・一定頻度の撹乱がある生息場所が最も種多様性が高くなる理論です。

ストレスが低いところは優占種による競争的排除により多様性が低くなり、ストレスが高いところも耐性種のみが生息できるので多様性が低くなります。

そのため、中程度のストレスの場合、時間的・空間的に幅広い種が生息でき、K選択種・R選択種の共存が可能です。

「競争能力」「撹乱への抵抗能力」の間で、種の特性のトレードオフが発生することを示しました。

熱帯多雨林については研究が進んでおり、Molino, J. F., & Sabatier, D. (2001). Tree diversity in tropical rain forests: a validation of the intermediate disturbance hypothesis. Science, 294(5547), 1702-1704.などで実証されています。

撹乱とは

撹乱とは、定常状態で安定している生態系を短期的に乱すことです。

中規模撹乱仮説で用いられる「Disturbance」は自然撹乱のことで、「Disruption」で表記される人為的撹乱とは異なります。

撹乱の規模は生態系ごとに違うため、生態系ごとに指標を設ける必要があります。

例えば、洪水撹乱と植物動態の関係を表現する「洪水撹乱指標」を設定した研究があります(田中規夫, 八木澤順治, 菊次祐, 佐藤貴紀, & 福岡捷二. (2011). 砂礫州における生物多様度と相関性の高い洪水撹乱指標について. 河川技術論文集, 17, 227-232.)。

中規模撹乱仮説の提唱者

中規模撹乱仮説の提唱者として、ジャンゼン・コンネル仮説も提唱している「ジョセフ・ハード・コネル(Joseph Hurd Connell)」が挙げられます。

攪乱による非平衡状態が、熱帯雨林とサンゴ礁の種多様性を創出することを示しました(Connell, J. H. (1978). Diversity in tropical rain forests and coral reefs: high diversity of trees and corals is maintained only in a nonequilibrium state. Science, 199(4335), 1302-1310.)。

しかし、ヘンリー・ホーン (Henry Horn) の論文Horn, H. S. (1975). Forest succession. Scientific American, 232(5), 90-101.を引用していることが知られており、撹乱の頻度、規模、種類が森林の植生構造や種多様性にどのように影響を及ぼすかを論じています。

そのため、コネルが提唱者としてすることはやや懐疑的です。

撹乱による種多様性の上昇について、言及されている論文を以下にまとめました。

- Eggeling, W. J. (1947). Observations on the ecology of the Budongo rain forest, Uganda. The Journal of Ecology, 20-87.:森林遷移と撹乱について

- Jones, D. (1956). Rainfall drop size-distribution and radar reflectivity. ISWS Contract Report CR 009.:森林遷移の非平衡中間段階で多様性が高い

- Grime, J. P. (1973). Competitive exclusion in herbaceous vegetation. Nature, 242(5396), 344-347.:中規模の放牧圧がある方が草地の種多様性が高い

中規模撹乱仮説の具体例

適度な撹乱が種多様性を保つ上で重要な要因であることは、

中規模撹乱仮説の具体例として、研究のテーマに即して主に以下の3つが取り上げられます。

- サンゴ礁

- 極相林の林冠ギャップ

- 里山

サンゴ礁

上図のジョセフ・ハード・コネル(Joseph Hurd Connell)が示したサンゴ礁のグラフが、中規模撹乱仮説で一番用いられるグラフです。

縦軸はサンゴの種数・横軸はサンゴの被度になり、撹乱の規模が大きいと種類・被度が低くなり、撹乱の規模が小さいと被度は大きいが種数が減少します。

30%くらいの被度になる程度の撹乱だと、サンゴ種の多様性が高いことが示されました。

極相林の林冠ギャップ

極相林において、林冠が高木で覆われ陰樹ばかりになります。

倒木などによって林冠ギャップが形成され、光を必要とする植物(遷移初期種)が成長する機会が得られます。

しかし、台風・小さな山火事・土砂崩れなど中規模の攪乱が起こると林冠ギャップが形成され、遷移初期的な種・陽樹が侵入することができます。

噴火・大洪水など土壌を全て流すような大規模な撹乱だと、パイオニア種のみが入れる状態になるので、中程度な撹乱が種多様性としては望ましいかもしれません。

植生遷移については下記記事でまとめていますのでご参照ください。

参考ページ:植物群集が極相へと変化する「植生遷移」について

里地里山

中規模撹乱仮説について自然撹乱が前提にあることは上述した通りではあるが、人為的撹乱でも同様の現象が確認されるので、中規模撹乱仮説の例として人為的撹乱の事例も出されることが多いです。

その代表例として、農地・ため池・樹林地・草原など多様な自然環境を有する「里地里山」が挙げられます。

奥山のように自然度が高いわけでもないが、人間の活用がよい中規模撹乱になっていることから、多種多様な生物の生息地です。

雑木林・ヨシ原の管理など人為的撹乱による保全は進んでいますが、限界集落など地方の過疎化に伴って豊かな里地里山が減少しており保全が急務になっています。

まとめ

森林火災-640x360.jpg)

「中規模撹乱仮説」についてまとめました。

中規模撹乱の詳細な歴史について、David M. Wilkinsonがまとめていますので参照してください。

Wilkinson, D. M. (1999). The disturbing history of intermediate disturbance. Oikos, 84(1), 145-147.

生態学についてより深く勉強するのに、おすすめの書籍をまとめていますのでご参照ください。