生態学とは、生物の生活の法則をその環境との関係で解き明かす科学です。

そのため、研究対象である「生物」とは何か?ということを明確にしておく必要があります。

生物の条件・性質・定義についてまとめます。

生物の条件・性質・定義

生物の条件・定義は、自己境界性・自己複製性・自己維持性を持つことです。

環境に適応して純化淘汰が作用した形質を、次代に変化させずに伝える必要がある、これらが必要になります。

これらの条件・定義を満たすために、必要な性質は以下の通りです。

【生物の条件・性質・定義】

- 細胞から構成

- エネルギーの出入り・体内環境の維持

- DNAを持つ

- 自分と同じ構造を持つ個体をつくる

- 変化への受容と反応・進化

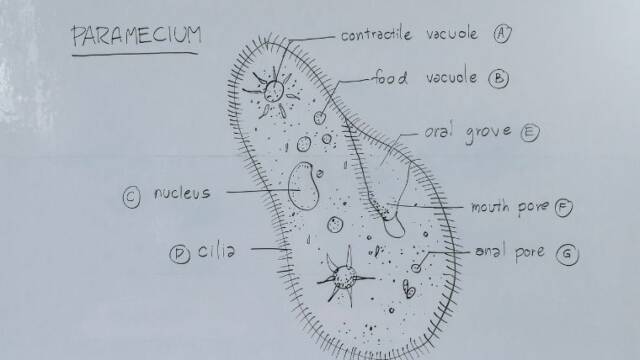

①細胞から構成

生物は細胞から構成され、単細胞・多細胞に関わらず共通の細胞膜に覆われて、外界と内側とが隔てられている自己境界性を持っています。

さらに、動物であれば細胞の外には細胞外皮、植物であれば細胞壁があります。

細胞の内部には、原核生物であれば遺伝物資であるDNAが格納されいる核領域、真核生物であれば膜で囲われた核があります。

また、細胞内小器官も決まっています。

- 原核生物:核様体・メソソーム・クロマトホア・チラコイド・リボソーム・鞭毛・ピリ繊毛

- 真核生物:核・小包体・リボソーム・ベルオキシソーム・ミトコンドリア・リソソーム・ゴルジ体(動物)・中心体(動物)・葉緑体(植物)・液胞(植物)

膜で仕切ることで化学反応を高めて、代謝・複製を効率的に実施できます。

②エネルギーの出入り・体内環境の維持

細胞膜は閉じた膜ではなく、外部から取り入れた物質を必要な栄養素として摂取可能です。

細胞内での代謝過程で化学物質に固定されていた化学エネルギーを取出し、ATP(アデノシン5‘-三リン酸)を合成します。

合成されたATPは細胞内でエネルギーを提供し、生命活動を維持することで、自己維持性をしています。

代謝により、外気温に左右されず一定の体温を保つことで、恒常性(ホメオスタシス)の獲得が可能です。

③DNAを持つ

すべての生物は、遺伝物質としてDNAを持っているのです。

親世代の細胞から子世代の細胞に同じ遺伝物質として受け継がれることで、自己複製性を有します。

共通の原子生命体を祖先に持つため、多くの生体物質が共通する特徴があります。

- 生体のタンパク質は、鏡像異性体のD型は存在せず、全てL型アミノ酸

- DNAの塩基は、A・G・T ・Cの4つだけ

- DNAは右巻きだけ

④自分と同じ構造を持つ個体をつくる

自己複製に関しては、個体レベルでは生殖になるが、細胞レベルでの自己複製を起こせる場合も生命であると定義されます。

個体レベルでは有性・無性の生殖方法に違いはありますが、子孫を作る点では共通しています。

生殖は、固有のDNAを継承することであり、それにより細胞の小器官の複製が生じ、細胞分裂へと導かれ、個体が発生します。

⑤変化への受容と反応・進化

行動・反応には、生来備わっている生得的行動、後天的に身につけた習得行動があります。

生得的行動を引き起こす刺激を鍵刺激と呼び、鍵刺激に対して一定の方向に移動する走性・鍵刺激に対して無意識に反応する反射があります。

反射を起こす反応・起こさない反応を繰り返し与え続けると、無関係な刺激を与えられただけでその反射が起こるようになる習得行動の条件反射が起こります。

経験を繰り返すことによって適切な行動がとれるようになることを学習行動、未経験でも予測して適切な行動をとることを知能行動も習得行動になります。

これらの積み重ね・環境の変化などを感知し、環境にあった性質を持った子孫を作り適応する「進化」を起こします。

まとめ

生態学における「生物の条件・性質・定義」についてまとめました。

生態学を勉強するのにおすすめのテキストをまとめましたので、参考にしてください。

生物は、神経・ホルモンなどが作用して、外からの刺激を感知して、反応します。