JAS規格制度では、JAS規格による格付検査に合格した製品にJASマークの貼付を認められています。

格付は認定事業者にて実施されますが、認定事業者は登録認定機関により認定を受ける必要があります。

認定の技術的基準は、認定に際して基準に準拠していることが事業者に求められ、技術的基準は次の5つの項目です。

- 生産及び保管施設

- 生産行程の管理又は把握の実施方法

- 生産行程管理担当者(責任者)の資格と人数

- 格付の実施方法

- 格付担当者(責任者)の資格と人数

今回、この認定事業になるために、登録認定機関よりどのような認定を受けるのかまとめさせていただきました。

目次

有機農産物のJAS規格における登録認定機関による事業者認定の方法について

参照;有機農産物の検査認証制度ハンドブック(改訂第5版)

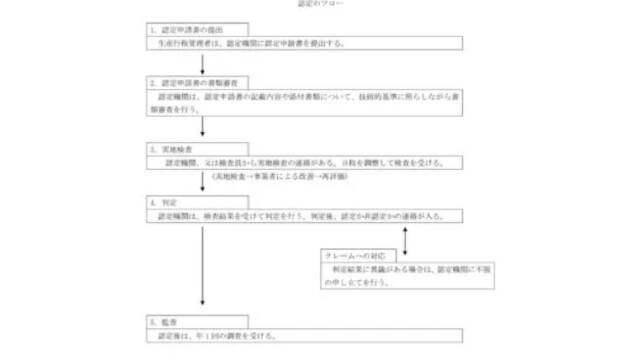

有機農産物の申請は、以下の順に沿って実施します。

【有機農産物の申請手順】

- 申請のための準備(登録認定機関を決定)

- 認定申請書の提出

- 認定申請書の書類審査

- 実地検査

- 判定

- 認定後の業務(監査等)

有機農産物における認定を受ける事業者

| 認定を受ける事業者 | 主な対象 | |

| 生産行程管理者 | 有機農産物 | ・米麦、野菜、果樹など、農産物を生産し、有機表示をする場合。 |

| 有機加工食品 | ・ジャム、漬物、トマトジュースなど、有機農産物加工食品を製造し、有機表示をする場合。 ・乳製品、ハムなど、有機畜産物加工食品を製造し、有機 JAS マークを付す場合。 ・ロールキャベツのような有機農畜産物加工食品を製造し、有機 JAS マークを付す場合。 | |

| 有機試料 | ・牧草や配合飼料などを生産・加工し、有機 JAS マークを付す場合。 | |

| 有機畜産物 | ・肉、卵などの有機畜産物を生産し、有機 JAS マークを付す場合。 | |

| 小分け業者 (有機農産物、有機加工食品、有機飼料、有機畜産物) | ・ダンボールで納品されたものを販売者が自社で小分けして販売する場合。 ・精米業者が有機米を購入し精米して販売する場合も小分け業者の認定が必要になる。 | |

| 輸入業者 (有機農産物、有機農産物加工食品) | ・JASと同等の格付の制度を有する国から、有機農産物と有機農産物加工食品の輸入を行い輸入業者がJASマークを付する場合。 | |

有機JAS認証制度の中で認定の対象となる事業者は3つに分けられます

- 生産行程管理者

- 小分け業者

- 輸入業者

生産行程管理者でも自らが生産しない農産物を、委託を受けて小分けするような場合は「有機農産物の小分け業者認定」が、農産物を生産するグループで加工食品を生産する場合は「有機加工食品の生産行程管理者認定」が別途必要です。

生産者が荒茶を製造する時を例に挙げると、自らは販売しない場合は有機農産物の生産工程管理者だけの認定で有機表示できますが、自ら販売する場合は有機農産物に加えて有機加工食品の生産行程管理者認定が必要になります。

単なる切断や輸送・貯蔵のための乾燥などは加工には当たりませんが、切り干し大根・干し柿・干し芋・ハーブティを有機表示して販売する場合、加工食品なので有機加工食品の生産行程管理者認定が必要となります。

次のような個人・組織・団体は、認定の受付をすることができません。

- JAS法に違反して罰則を受け、まだ 1 年を満たない組織

- JAS 法に違反して罰則を受け、まだ 1 年を満たない個人が代表や役員をしている組織

- JAS 法に違反して罰則を受け、まだ 1 年を満たない個人が別の組織の代表や役員に就任して申請するその別の組織

登録認定機関

登録認定機関は、生産行程管理者等の申請について、申請者が「認定の技術的基準」に適合しているかを認定する機関です。

認定を受けた事業者が業務を適切に行っているかを調査し、調査した結果が重大な不適合が見られた場合に取り消し等の処分の権限も有しています。

登録認定機関自体は、農林水産大臣の登録を受けており、認定の種類・認定の区域を届けています。

そのため、有機農産物の生産行程管理者の認定の申請をする場合は、有機農産物を認定する機関かどうか、また自らの生産地域を対象としているかどうかの2点を確認する必要があります。

認定機関の具体的名称は農林水産省や日本農林規格協会のホームページに最新のリストが公表されています。

①申請の準備

参照:有機農産物の検査認証制度ハンドブック(改訂第5版) チャックリスト

認定の申請をする場合、申請書提出の前確認すべき事項があります。

- 認定の技術的基準・有機JAS規格等の基準を満たすように、責任者の選任・内部規程の作成・過去2年以上の記録つけを行うこと

- 内部規定を作成し、それに基づいた業務

- 認定機関を選択し、その認定機関の講習会をできる限り認定の申請の前に修了

- チェックリストを参考に、申請準備ができているか確認

②認定申請書の提出

認定機関に認定申請書を提出する書式は認定機関により異なります。

主に以下のような項目の記載と添付書類の提出になります。

- 認定申請書

①申請者の氏名・名称・住所

②生産行程管理・格付を担当する者の氏名・略歴

③格付を行おうとする農林物資の種類

④生産を行う場所の所在地・面積 - 添付書類

①ほ場周辺図

②認定申請対象ほ場地図

③水系図あるいは用排水図(水田の場合)

④航空防除用作業地図(農薬空中散布実施地域の場合)

⑤生産管理及び格付の組織・機構図

⑥保管等に係る施設の図面

⑦内部規程・格付規程

⑧圃場履歴を示す管理記録

⑨その他認定機関の指示により必要な書類

③書類審査

認定機関では、申請書受理後に書類審査を実施します。

書類審査は、提出された申請の内容が「認定の技術的基準」を満たしているかどうかを書面上で判断します。

情報が不足しているような場合には、追加の情報提出の指示があり、また技術的基準の要件を満たさない場合は、補正作業などの指示が出されます。

この書類の時点で不備があっても修正できる余地がありますので、真摯に対応し改善に努めましょう。

書類上、技術的基準を満たすと判断されると、実地検査が実施される。

④実地検査

実地検査では、認定機関から派遣された検査員が、検査マニュアルに基づき申請の内容と実際の作業とに違いがないかどうか確認します。

主に次の3つ検査方法で以下の確認項目がチェックされます。

- 生産行程管理責任者・格付責任者・担当者・生産者等への聞き取り調査

- ほ場・その他施設の実際の確認

- 生産行程管理記録とその根拠書類の確認

確認される項目

・ ほ場、採取場、関連する倉庫、選別、調製、包装施設などの状況

・ 申請対象ほ場の周辺状況(隣接ほ場と汚染の対策を含む)

・ 水田の用水

・ 航空防除の状況

・ 使用資材、資材の入手方法、資材の保管場所

・ 種苗の入手方法

・ 肥培管理の方法

・ 有害動植物の防除方法

・ 生産に使用する機械、器具

・ 輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、出荷の状況

・ 生産行程についての検査の方法

・ 有機 JAS マークの表示の方法

・ 格付後の荷口の出荷又は処分の方法

・ 生産行程管理担当者(責任者)、格付担当者(責任者)の資格と人数

生産行程管理責任者と格付責任者は面接の対象になるので出席が必須で、各担当者もできるだけ出席するのが無難です。

全てのほ場の確認がなされるため、各ほ場の生産者が立会・生産工程管理者が立会するかは場合によるので、事前に認定機関と相談すると良いでしょう。

この認定の業務に携わる者はすべて守秘義務があるため、認定に必要な情報はもれなく開示しましょう。

⑤判定

検査員は、認定の判断はせず、認定機関に検査報告書を提出するのみです。

受けた認定機関は、検査結果の報告を事業者に提示した後、報告書を提出した検査員とは別の判定員が、「認定の技術的基準を満たしているかどうか」を判定する。

判定の結果、基準を満たしていると判断され認定された場合は、申請者に認定書が交付されます。

認定書へは、「農林物資の種類(有機農産物) 、ほ場の面積・名称・住所、認定番号、認定の年月日、認定された生産行程管理者の氏名・名称・住所」が記載されています。

そのため、認定後に追加ほ場などの変更がある場合は、追加申請をし、認定書の再発行が必要となるので注意が必要です。

資格認定条件

- 認定取得後、「認定の技術的基準」に適合するよう維持すること

- JAS マーク貼り付けに関しては、JAS法で定められた内容を守ること。

- 農林水産省や(独)農林水産消費安全技術センターに対し、改善命令・報告・検査を求められた応じること

- 認定事項を変更したり、JASマークの貼付の業務を廃止したりするときは、あらかじめ認定機関に通知すること。

- 認定を受けている旨の広告・表示をするときは、誤解のないように表現すること。

- 条件に違反していると認定機関が判断して、広告・表示の方法の改善・中止を求めたときは、これに応じること。

- 他人にJAS認定やJASマークに関する情報の提供を行う場合は、誤解を招かないようにすること。

- 認定機関が行う年次調査や不定期の調査等に協力すること。

- 毎年6月末日までに、その前年度の格付実績を認定機関に報告すること。

- 認定機関が、必要な報告・検査を求めたら対応すること。

- 条件違反・未報告・虚偽報告・検査拒否・妨害・忌避をしたときは、認定機関は、認定の取消し・JAS製品の出荷の停止を請求できること。

- 請求に応じないときは、認定機関は認定を取り消すことができること。

- 認定機関が認定・一時停止・取消し等を行った場合、その情報を一般に公表すること。

改善要求

検査・判定の実施後、認定機関から改善を指摘されることがあります。

改善指摘事項がある場合は、これが全て改善された時点で認定が取得できます。

したがって、この改善要求事項はすべて改善する必要があり、改善されず重大な不適合と判断された場合は認定の取得は難しくなります。

⑥認定後の業務(監査等)

| 記録書類名 | 時期 |

| 年次計画 | 毎年生産計画を策定し、認定機関に通知。 |

| 格付実績 | 毎年6月末まで。(前年4月〜当年3月の年度実績を集計し提出する) |

| 不適合の処理 | やむを得ず、ほ場がJAS規格の条件を満たさなくなった場合。 |

| 改善の措置 | 認定機関の調査により、改善の措置が必要となった場合。 |

認定を取得したあとは、認定の技術的基準の要求事項に基づき、「計画の立案・推進・記録つけ」を実施し、その記録を提出します。

格付業務は、農産物の出荷の前に必ず実施し、実施したことを記録につけ、かならず規程に基づいて活動を行う必要があります。

規程が実態と異なる状況になったら、あらかじめ定めた規程の見直しと変更手続きに基づいて、規程を変更し、認定機関に届出をするなどの対応が必要があります。

また、認定後も、認定を受けた事業者が引続き認定の技術的基準を満たしているかどうか、認定機関が定期調査・不定期調査を行います。

まとめ

有機農産物のJAS規格における登録認定機関による事業者認定の方法についてまとめました。

有機農業について書籍で勉強をすることができますので、おすすめの本を下記記事にてまとめていますのでご参照ください。