防災重点のため池とは、主に豪雨災害などの自然災害に備え、地域の防災機能を強化することを目的として整備されたため池のことを指します。

日本においては、平成14年に制定された「ため池整備基本計画」において、防災重点ため池が重要施策の一つとして位置付けられています。

防災重点ため池の定義について詳しく解説します。

ため池の重要度区分

ため池は、下流の土地利用や地形状況等を調査し、被害想定範囲や被害対象を明らかにした上で「重要度区分」を決定しています。

しかし、地域ごとに配置条件や形状等が異なるので、具体的な数値指標を定義することは困難です。

区分としてはAA・A・Bの3つに分けられます。

AA種

堤体下流に主要道路や鉄道、住宅地等があり、施設周辺の人命・財産やライフラインへの影響が極めて大きいため池

または、

地域防災計画によって避難路に指定されている道路に隣接するなど、 避難・救護活動への影響が極めて大きいため池

これらの条件を満たしたため池です。

目安指標

- 中央防災会議等の推計震度が震度6弱以上と想定されている地域

- 下流への影響が大きい(貯水量が10 万m3以上)

- 地震の増幅度が大きい(堤高が10m以上)ため池

- 強度低下が起きやすい(堤体材料が砂質土)もの

A種

被災による影響が大きい施設

B種

AA種、A種以外の施設

防災重点ため池の定義

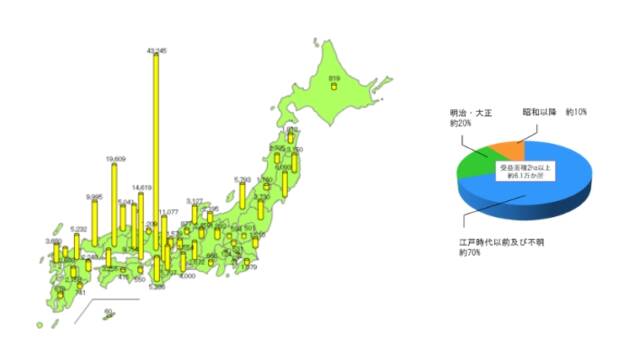

参照:防災重点ため池の分布 農水省HP

防災重点ため池とは以下の条件のいずれを満たし、地震や豪雨などの災害時に決壊すると下流の住宅などに甚大な危険の及ぶ恐れのあるため池のことです。

渇水の多い中国地方に集中して、江戸時代以前の古いため池が多いことが上図からわかります。

防災重点ため池の定義は、以下に該当するため池です。

【防災重点ため池の定義】

- 総貯水量100,000m3以上

- 堤高10m以上

- 市町村地域防災計画に定められた池

- 決壊した場合、下流に民家等があり人的被害を及ぼす恐れがあると判断した池

防災重点ため池の緊急点検

防災重点ため池は、甚大な危険の及ぶ恐れのあるため池であるため、地震時にため池に異常がないか点検をする必要があります。

震度4の場合は、堤高15m以上の防災重点ため池のみ点検をします。

震度5以上の地震が発生した場合はすべての防災重点ため池について点検をしなければなりません。

緊急点検は地震発生後速やかに実施することとし、堤体・洪水吐・取水施設、周辺の地山到の状況についての外観点検を管理者または市町村が行います。

緊急点検の結果、ため池の安全上必要があると認められた場合は応急措置行い、ため池の安全性を確保します。

応急対策

地震によりため池堤体に亀裂・漏水・沈下・法面の孕み出し等の被害が確認した場合は、余震および降雨による被害を防止するため、抑え盛土、洪水吐の拡大、土嚢積、ブルーシート掛け、緊急放流などの対策を実施します。

緊急放流

地震によりため池堤体に亀裂・漏水等の被害が発生した場合、管理者は二次災害防止のため緊急放流により一定の水位まで貯水位を下げます。

方法としては、放流装置による放流以外に、逆サイホンや水中ポンプによる緊急排水も行います。

安全対策

被害が甚大が住民や公共施設に及ぶと判断される場合、被害が想定される区域の避難誘導、通行止めなどの安全対策および広報活動を行う。

継続観測

緊急点検の結果、被害が認められなくても、一定期間を経過したのちに被害が発生する場合があるので、継続的な点検を実施しなければなりません。

まとめ

防災重点ため池の定義についてまとめました。

「のうぎょうとぼく」の中では、農業土木に関する豊富な記事を書いています。

農業土木について勉強できる本については下記にてまとめていますので、ぜひご覧ください。

参考ページ:農業土木の勉強におすすめな参考書・問題集を紹介!