民俗学の学ぶならば、人類の進化・生物学的側面を研究する「自然人類学」や人類の社会的・文化的側面を研究する「文化人類学」は避けては通れません。

人々が持つ思想的観念がどのような変遷の歴史を辿ってきたか勉強が必要です。

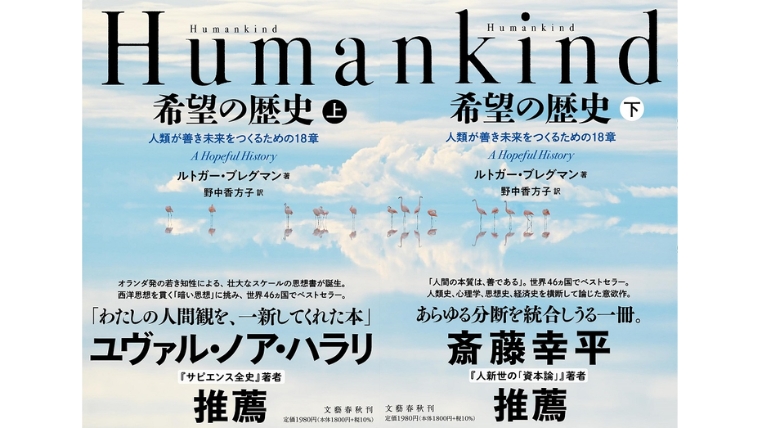

それを学ぶ一環として『Humankind 希望の歴史』を読みましたので、書評・要約のように綺麗に整理できていませんが、感想・勉強になった内容をまとめてみます。

目次

- 『Humankind 希望の歴史』とは?

- 『Humankind 希望の歴史』を読んで勉強になったこと

- 序章 第二次世帯戦下、人々はどう行動したか

- 第1章 新しい現実主義

- 第2章 本当の「蠅の王」

- 第3章 ホモ・パピーの台頭

- 第4章 マーシャル大佐と銃を撃たない兵士たち

- 第5章 文明の呪い

- 第6章 イースター島の謎

- 第7章 「スタンフォード監獄実験」は本当か

- 第8章 「ミルグラムの電気ショック実験」は本当か

- 第9章 キティの死

- 第10章 共感はいかにして人の目を塞ぐか

- 第11章 権力はいかにして腐敗するか

- 第12章 啓蒙主義が取り違えたもの

- 第13章 うちなるモチベーションの力

- 第14章 ホモ・ルーデンス

- 第15章 民主主義は、こんなふうに見える

- 第16章 テロリストとお茶を飲む

- 第17章 憎しみ、不正、偏見を防ぐ最善策

- 第18章 兵士が塹壕から出るとき

- エピローグ

- 『Humankind 希望の歴史』を読んで今後勉強すべきこと

- まとめ

『Humankind 希望の歴史』とは?

| 読みやすさ | |

|---|---|

| 専門性 | |

| 役立ち度 |

- 著者:

- 出版社:文藝春秋

- 発売日:2021/7/27

- ページ数:上272ページ・下270ページ

【目次】

上巻

- 序章 第二次世帯戦下、人々はどう行動したか

- 第1章 新しい現実主義

- 第2章 本当の「蠅の王」

- 第3章 ホモ・パピーの台頭

- 第4章 マーシャル大佐と銃を撃たない兵士たち

- 第5章 文明の呪い

- 第6章 イースター島の謎

- 第7章 「スタンフォード監獄実験」は本当か

- 第8章 「ミルグラムの電気ショック実験」は本当か

- 第9章 キティの死

下巻

- 第10章 共感はいかにして人の目を塞ぐか

- 第11章 権力はいかにして腐敗するか

- 第12章 啓蒙主義が取り違えたもの

- 第13章 うちなるモチベーションの力

- 第14章 ホモ・ルーデンス

- 第15章 民主主義は、こんなふうに見える

- 第16章 テロリストとお茶を飲む

- 第17章 憎しみ、不正、偏見を防ぐ最善策

- 第18章 兵士が塹壕から出るとき

『Humankind 希望の歴史』は、性悪説についてまとめられた思想書です。

オランダでは発売忽ち25万部突破、世界46カ国ベストセラーしています。

近現代の社会思想は性悪説で動き、性悪説を裏付けるような心理学実験や人類学の調査がなされてきた。

これらは本当なのか、著者は暗い人間観を裏付ける定説の真偽を確かめるべく世界中を飛び回り、関係者に話を聞き、エビデンスを集めたところ意外な結果に辿り着きます。

『Humankind 希望の歴史』を読んで勉強になったこと

『Humankind 希望の歴史』は、世の中は性悪説に満ちているが、実際の人間の本質は善であるということを説いたものです。

もちろん人間による残酷さは数々存在するが、絶望感だけでは人類は「希望」の未来を構築できない。

これから生き延びるためにどうすればよいかが書かれた「希望の書」です。

どのようなエビデンスを用いて性善説であることに辿り着いたのか、章ごとにまとめます。

序章 第二次世帯戦下、人々はどう行動したか

第二次世界大戦中、ドイツ空軍がロンドンに空爆を実行したら、英国人の戦意を挫くことができると考えました。

しかし、英国人は列車の遅れを我慢するように、ドイツによる空襲も我慢しました。

悪魔のような状況にあって、一般大衆は驚くほどの勇敢さ・ユーモア・寛大さを保ち続けました。

この耐久力は英国人だけのものではなく、人類共通のものです。

第1章 新しい現実主義

本書では「ほとんどの人は、本質的にかなり善良だ」という考えを述べます。

この考えは長く支配者を悩ませ、宗教・イデオロギーによって否定され、メディアでは無視され、世界史の記録から消されてきました。

しかし、同時にそれは事実上すべての科学分野で承認され、進化によって裏づけられ、日々の生活で確認されています。

人間は本質的に利己的で攻撃的で、すぐにパニックを起こすという根強い神話があります。

「自己成就予言」・「プラセボ効果」「ノセボ効果」「集団心因性疾患」のように、過った見方によって「人間について厳しい見方」をしています。

身近な人々については信頼できると直感的に思うのに、なぜ人間全体に対してだと態度が変わるのだろう。

歴史的な惨事である「タイタニック号の沈没」「ツインタワーのテロ攻撃」「ハリケーン」に遭遇しても、社会的のためになる行動を取り、勇気と慈愛に満たされます。

にも関わらず人間を悪者・邪悪だと考える原因は「ニュース」です。

マスメディアの暴力的なコンテンツに繰り返しさらされるせいで、世界を実際より危険だと信じ込んでしまいます。

ニュースと現実との間に相関はなくむしろ負の相関があり、悪い出来事が減るとそれに関するニュースが増えます。

人間の善性を擁護することはヒュドラ・時の権力者に立ち向かうことに等しく、嘲笑にさらされるが、本書はこのような状況を変えることが目的です。

第2章 本当の「蠅の王」

『蝿の王』は数千万部を売上げ、30を越す言語に翻訳され、20世紀の古典の1つとして称賛されています。

「最初は汚れのない状態でも、人間の本質がそれを汚すように強いること」が示されています。

著者は実際に子どもが未開地に放置された「トンガの漂流者」について調べたが、友情と誠実さがあり、互いに支えることで人間は非常に強くなれることを示してくれました。

文化に関する物語は人間の行動に影響するため、これまでとは異なる物語を語るべき時です。

第3章 ホモ・パピーの台頭

人類は進化的に見れば、種として誕生したばかりです。

しかし、短い間に地球全体を征服し、月に降り立つ最初の種になった。

チンパンジーとDNAは99%同じなのに、1%の違いがなぜこれほどの差をもたらしたのか。

長い間、私たちは他の生物よりも優れていて、賢く、勝っていて、神の創造物の頂点に立っていると、自らの特権的地位を神の計画の一部だと考えました。

しかし、ダーウィンの進化論によって、進化と呼ばれる無目的なプロセスの産物であることが示されました。

さらに、リチャード・ドーキンスの『利己的な遺伝子』では、ホモ・サピエンスが生き残ったのは遺伝子が一番利己的だったからだと示します。

しかし、特に強くもなく、賢くもなく、狡猾さもない「ホモ・サピエンス」が「ネアンデルタール人」に勝つことができたのか分からなかった。

約20万年の間に、人間の顔・体はより柔和でより若々しくより女性的になり、脳は10%小さくなり、歯と顎の骨は幼形成熟しました。

これはオオカミが家畜化により犬になったときと同じ関係が、ネアンデルタール人と人間との関係と等しくなります。

この進化の過程を「ホモ・パピー」といい、以下の人間特有ものがあります。

- 赤面する:他人の考えを気にかけていることを示し、信頼を育み、協力を可能にする

- 白目がある:他人の目の視線の動きを追うことができ、何に注意を向けて要るのかを容易に察知することができる。

- 眉が平坦:眉を微妙に動かして感情を伝えることができる。

これらの特徴から、人間は常に感情を表し、周囲の人々と繋がりを持つようにできています。

そして、社会的な人間は、単体では賢くないかもしれないが、他者と協力・模倣することで全体として賢くなることができます。

そのため、氷河期などの厳しい気象条件に対して、ネアンデルタール人よりも人間がうまく対処できたため、生き残った説が有力とされている。

第4章 マーシャル大佐と銃を撃たない兵士たち

ホモ・パピーは極めて社会的だが、ひどく残酷にもなれます。

社会的動物の欠陥として、自分によく似ている人々により強い親近感を抱きます。

この本能は、オキシトシンと関係しており、グループ内に限られて影響します。

その特徴から、残忍な一面がクローズアップされがちだが、マーシャル大佐の『Men Against Fire(撃たない兵士)』で、第二次世界大戦中の兵士において、人を殺すことに抵抗があり自分の意志で人を殺そうとしないと主張しました。

農業・家畜も飼育しない狩猟採集社会では、戦争は滅多に起こらず、暴力を避けます。

自然状態では、ホッブスの「万人の万人に対する闘争」にはならない。

第5章 文明の呪い

もし、人間が暴力を嫌悪するのであれば、どこで道を間違え、何が私たちに戦争を始めさせたのか。

信頼を基本とし、男女は平等で、部族が一致団結し、氷河期も乗り越えました。

しかし、氷河期も終え、団結して厳しい自然に立ち向かう必要もなくなり、移動するよりも留まるほうが得策でした。

最終氷期が終わったのと同じ頃に最初の戦争が起きた理由が2つあります。

- 土地を始めて争いの原因になるものを人間が所有するようになったこと

- 定住するようになった人間が見知らぬ人に対して不信感を抱くようになったこと

1%の支配者が99%の人を抑圧し、人間の自由・平等・友愛の日々が終わりました。

定住することで、洪水・飢饉・伝染病といった終わりのない災厄と闘わなければならないことにもなります。

食べさせなければならない家族が増えすぎ、狩猟採集のコツも忘れ、周囲の土地もすでに定住しているため、農耕民としての苦しく難儀な生活を捨てて狩猟採集という気楽で健康的な生活には戻れません。

農業は狩猟採取よりも多くの食料が収穫でき、軍事力が強化され、国家が誕生するまで戦争が拡大します。

文明化を図ることで悪いこともあるが、感染症の根絶・裕福・奴隷制度の廃止などが行われ、平和な時代が訪れているのも確かです。

文明化が悪かどうか、判断するのはまだ早い。

第6章 イースター島の謎

イースター島の滅亡の物語として以下の通説があります。

- イースター島の人々は、巨大な石像をいくら建てても満足できず、石像を運ぶために島の木を次々と切り倒す

- 有限の島が無限の増加を支えることはできず、木はなくなってしまい、土壌が侵食されて作物の収穫が減る。

- そのため、2つの部族間で戦争が起き、お互いの肉で飢えを満たそうとし始め、滅亡した。

しかし、これらのことは全くの嘘であり、内戦も飢餓もなく、大量虐殺も起きていない。

木がなくなった後、農業を見直し、新たな技術開発もして収穫を大幅に増やしました。

イースター島の真実の物語は機知と粘り強さによって困難を乗り越えた人々の物語です。

第7章 「スタンフォード監獄実験」は本当か

アウシュビッツ以降、社会心理学者は何が普通の人々を怪物に変えるのかを突き止めるために、詮索と探索と精査を始めました。

学生が囚人役・看守役に分かれた「スタンフォード監獄実験」・11歳前後の2グループを対立させた「ロバーズ・ケーブ実験」では、制御不能な戦争状態に陥り、人間の本性が残酷であることが示されました。

しかし、対立は実験者によって無理やり作られたもので、捏造を含みました。

第8章 「ミルグラムの電気ショック実験」は本当か

スタンフォード監獄実験より有名な心理学実験として、スタンレー・ミルグラムによる「電気ショック実験」です。

被験者が2人1組になり、先生役・生徒役に分かれ、記憶テストに生徒が間違えると先生は研究スタッフの指示通りにスイッチを押して、生徒に電気ショックを与えます。

実は生徒役はミルグラムの研究チームのメンバーで、装置は少しも電気ショックを与えておらず、フリだけをします。

弱い電圧から、生徒が間違えるたびに電圧を上げるように指示をして、どれだけ先生が電圧を上げるかをみる実験です。

実験の結果は被験者の65%が電圧を上げ続けて最大まで上げてしまいます。

この実験による「苦痛を与えることに命令に無批判に従うこと」という内容を、ホロコーストの究極の説明として発表されます。

しかし、この実験も望む結果を得るために、被験者を騙して実験を操作されています。

ミルグラムの台本通りに動こうとしない被験者に対して、強いプレッシャーがかけられました。

また、この実験内容について、被験者の44%が疑っており、本当だと思った人の大半はスイッチを押すのをやめていたのです。

ミルグラムの偏った見方・威圧する助手・被験者の疑念を考慮に入れても、権威に屈した人が多すぎるのも確かです。

権威に屈した被験者はミルグラムの仕事を信用し協力したいと信念ゆえ、怪物にもロボットにもならず、同調者になったのです。

第9章 キティの死

「キティの死」とは、暴漢が何度もナイフでキティを刺したが、37人の目撃者は「巻き込まれたくない」ため何もせずに傍観したという事件です。

傍観者について、冷淡で臆病で不道徳な人間、テレビの影響で鈍感になった、など様々な意見が言われました。

目撃者が多くいるため、誰かが警察に通報したはずだという「傍観者効果」が働いたとされました。

しかし、膨大な傍観者効果に関する重要な研究によって、傍観者効果は確かに存在しているが、緊急事態が命に関わるものであり、傍観者が互いに話せる状況にあれば、「傍観者の数が増えると、救助の可能性が減るのではなく増える」という逆の傍観者効果が発生するということが分かりました。

さらに、キティを助けた人・物音を聞いただけの人も、報道機関によって歪められ曲解されただけで、誤報も含まれていました。

第10章 共感はいかにして人の目を塞ぐか

第二次世界大戦中、ドイツ兵はなぜ懸命に戦い続け、なぜ敗北を認めて降参しようとしないのか、という「ナチスの謎」があります。

ドイツ国防軍は、懸命に戦ったせいで、連合軍の兵士に比べて負傷者が50%も多かったのです。

ドイツのイデオロギーを調べるために捕虜と面談した結果、勝てるという幻想や洗脳ではなく、「友情」が人間離れした戦闘を可能にしていました。

人間の善性によって動機づけられ、勇気・忠誠心・献身・団結に駆り立てられたのです。

イェール大学・乳児知覚センター(通称:ベビー・ラボ)で、「生後6ヶ月の乳児でも善悪を見分けられるだけではなく悪より善を好んだ」という実験結果から、乳児は生来、道徳心を備えていることを実証しました。

さらに、1歳半の子どもは何の見返しも求めずに積極的に人助けをする行動を取ります。

しかし、この実験から二年後の実験では、善悪より自分と同じ嗜好をもつものを優先することが分かりました。

子どもは差異に敏感で、生まれつき脳内に同族意識の芽を備えています。

共感は、特定の人や集団にスポットライトを当て、他の部分を見えなくさせています。

第11章 権力はいかにして腐敗するか

ホモ・パピーが生まれつき友好的な生き物であるなら、利己主義者・日和主義者・ナルシスト・社会病質者がなぜトップに立ち続けるのか。

マキャヴェッリの『君主論』では、権力を維持しようとする人は嘘や欺瞞の網を張らなければならないと理論です。

しかし、ダッカー・ケルトナーによると、最も控えめで優しいリーターを選ぶが、頂点に立って権力を手にすると、人はのぼせ上がって、結局リーダーの座を奪われるようになります。

ケルトナーはこれを「権力のパラドックス」と呼びます。

狩猟社会においては、人々は権力が腐敗することをしていたので、恥入らせたり、仲間から圧力をかけたりするシステムを活用して、集団のメンバーが暴走するのを押さえました。

しかし、都市や国家が築かれ、支配者が軍の指揮権を掌握すると、権力者を引きずり下ろすのは難しくなった。

革命によって暴君が討たれても、強すぎる権力によって次のリーダーが腐敗する。

現代の民主主義においては、温厚な人がリーダーに選ばれるよりかは、恥を知らない人が選ばれることが多い。

第12章 啓蒙主義が取り違えたもの

啓蒙思想家は、共感・感情・信念ではなく理性によって、人間は自らの生来の利己性を考慮に入れた知的制度を設計できると信じました。

自らの悪性を利用して、公益に奉仕することができるとも考えました。

アダムスミスの『国富論』では、「私たちが食事を期待できるのは、肉屋や酒屋やパン屋の善意ゆえではなく、彼らが自らの利益を追求するからである。相手の人間性にではなく、利己心に訴え、自分が何を必要としているかではなく、相手にとって何が得になるかを説明したほうが良い。」と説明されました。

合衆国憲法も、政府機関の権力者が互いに監視すれば、アメリカ国民は堕落した気質にも関わらず互いに調和して生きることができる、という土台でできています。

啓蒙主義は人類にとって勝利であり、資本主義・民主主義・法による支配をもたらしました。

しかし、最悪な人間ではなく最良の人間を想定した場合、新たな制度設計は可能なのだろうか。

第13章 うちなるモチベーションの力

資本主義・共産主義も人を行動させるには、「ニンジンと棍棒」、つまり「金と罰」しかないという人間観を共有しました。

「外因性インセンティブ・バイアス」と呼び、人にやる気を起こさせるには報酬に頼るしかないという決めつけています。

フレデリック・テイラーが考案した「科学的管理法」では、課業管理を導入することによって、生産現場の労働の能率が著しく向上し、雇い主には低い労務費負担を、労働者には高い賃金支払を同時に実現することができることが解かれました。

このテイラー主義に対して、エドワード・デシは「報酬は時としてモチベーションを弱める」研究結果を提示します。

ボーナス・目標なども創造性を蝕む可能性があり、労働時間に応じて報酬が支払われるならば人は良く働かずより長時間働くだけです。

ヨス・デ・ブロークによると「トップにいる人と現場で働く人との間には、大きなギャップがある」として、マネージャーは不要、管理や複雑さを捨て単純にすることを示します。

管理主義から逆権限移譲をすることで、収益や生産性ではなく、スキルと能力が主要な価値となります。

第14章 ホモ・ルーデンス

社会全体が信頼に基づいたらどうなるかを調べるには、子どもから始める必要があります。

しかし、子どもの内発的動機は組織的に抑え、「遊び」の時間が少ない。

遊びは規制・規則に縛られず、自由で拘束されず、自分の頭で考えて、リスクを冒して安全圏から外に出る行為で、こうした行動が心を鍛えて意欲を高めます。

遊びは人間の本性に深く根ざしており、人間を「ホモ・ルーデンス(遊ぶ人)」と名づける学者もいます。

自由や創造性の余地のある社会に戻れるような取り組みとして、「廃品の遊び場」を作ったり、束縛せずに遊び心を開放する学校を設計する事例もあります。

大人は良い成績と高い給与にこだわりすぎており、子どもに自由を与える勇気が試されています。

第15章 民主主義は、こんなふうに見える

どうすれば政治への信頼を回復でき、社会に対する不信感を払拭できるのだろうか。

世界の民主主義は7つの課題に苦しめられています。

- 徐々に腐敗する政党

- 互いに信頼しない市民

- 排除される少数派

- 政治への関心を失った有識者

- 堕落した政治家

- 税金を逃れる金持ち

- 近代民主主義は不平等だという認識の高まり

この7つの疫病の治療薬として、市民参加型の民主主義で見られた7つの解決策が提示されています。

- 冷笑から参加へ

- 両極化から信頼へ

- 除外から受け入れへ

- 満足から市民権へ

- 汚職から透明性へ

- 利己主義から連帯感へ

- 不平等から尊厳へ

民主主義であるが、日々の中に共産主義モデルを取り入れ、共有財産(コモンズ)を分け合っています。

アメリカの生物学者ギャレット・ハーディンにより、共有地での自由はすべての人に破滅をもたらすという「コモンズの悲劇」が提唱されました。

反対にエリノア・オストロムにより、「コモンズに悲劇」が起こることは、話し合いによって解決することができ、コモンズの管理が可能だと提唱しました。

コモンズに対して、楽観的な共産主義と、悲観的な資本主義の激しい対立に囚われています。

第16章 テロリストとお茶を飲む

相手を尊重すれば、相手もこちらを尊重してくれるという「非相補的行動」をします。

自分の子ども・同僚・近隣の人だけではなく、敵に対しても非相補的行動をとるとどうなるだろう。

ノルウェーのハルデン刑務所は、看守が受刑者が正常な生活を送れるように最善を尽くす非相補的な刑務所で、再犯率は低く、就業率は高いです。

しかし、犯罪者を更生させるための矯正は効果がないというデタラメな「マーティンソン報告」・軽犯罪が連破するという「割れ窓理論」などのせいで受け入れられませんでした。

割れ窓理論は、一般の人々を犯罪者予備軍のように扱うが、逆に大半の人は品行正しく法を遵守する市民であるように扱うとどうなるか。

第17章 憎しみ、不正、偏見を防ぐ最善策

ノルウェの刑務所のように、犯罪者・テロリスト予備軍に左の頬を向けることができるのであれば、同じ戦略をさらに大規模に展開できるのではないだろうか。

敵同士を和解させ、人種差別・憎しみを根絶やしにすることさえ可能かもしれない。

倫理学者のゴードン・オールポートは、偏見・憎しみ・人種差別は交流の欠如から生まれ、その治療法はより多く交流することだと示しました。

私たちが愛せるのは自分が知っている人だけであるという「接触仮説」につながります。

交流は多くの信頼・連帯・思いやりを生み出し、他人の目を通して世界を見ることを助け、あなたの人間性を変えます。

逆に、交流におけるたった1度のマイナスの経験がジョーク・手助けよりも強い印象を残すことも明らかになっています。

しかし、悪は印象を残すが、善は数の上で遥かに悪を上回ります。

第18章 兵士が塹壕から出るとき

私たちは幾度となく塹壕に逃げ込み、100m先にいる相手が自分と同じ人間であることを忘れ、安全な場所に身を潜めたまま互いに向かって発砲します。

今は、その武器はソーシャルメディアやオンラインフォーラムです。

恐怖・無知・疑念・固定概念に導かれるまま、まだ会ったことのない人々に偏見を抱きます。

しかし、別に道はあり、憎しみを友情にかえ、仇敵と握手することは可能です。

1914年に英兵・独兵が聖歌を送りあったクリスマス休戦のように、2010年にクリスマスのイルミネーションでゲリラ兵に武器を捨てさせた広告企業のように、優しさが伝染することがあります。

信頼・友情・平和は、与えれば与えるほど、より多くを得られます。

エピローグ

エピローグには人生の指針とすべき10のルールが記載されています。

- 疑いを抱いた時には、最善を想定しよう

- ウィン・ウィンのシナリオで考えよう

- もっとたくさん質問しよう

- 共感を抑え、思いやりの心を育てよう

- 他人を理解するよう努めよう。たとえその人に同意できなくても

- 他の人々が自らを愛するように、あなたも自らを愛そう

- ニュースを避けよう

- ナチスを叩かない

- クローゼットから出よう。善行を恥じてはならない

- 現実主義になろう

『Humankind 希望の歴史』を読んで今後勉強すべきこと

『Humankind 希望の歴史』は、人の善性について書かれた本で、中で色々な本が引用されていました。

それらの本について読んでみて、本書についての理解をより深めたいと思います。

人の進化について語るときに引用され、本書の帯を書いているユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』を読んでみます。

本書の中では、古典として『国富論』『君主論』が紹介されていましたが、特に『蠅の王』を読んでみます。

まとめ

『Humankind 希望の歴史』を書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介させていただきました。

人に関して悲観的にならず、善性を持った人として扱えるように日々の行動に気をつけたいと思います。